日航123便墜落事件 - 航空管制通信での「周波数変更の指示」に関して「他者ブログ」宛にコメント投稿しました(12) ― 2020年06月27日

「第11回目の記事」 から続きます。

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/05/30/9252368

-----------------------------------

<訂正> 「当記事 (第12回目)」 を大幅に、書き直しました。<R2 / 2020-7-4>

「元の当記事」 で、「以下の説明」 を述べました。

飛行中と、地上にいる時、「VHF (超短波) 無線機」 の使用する 「3本のアンテナ」 を切り換えるのは、新しい 「ボーイング747-400型機」 です。

これは、「誤り」 でした。

この機能があるのは、「ボーイング777型機」 です。

「出典の解説文」 を読み間違えていました。

このため、「当記事で、関係する部分」 を、やむなく 「大幅に書き換え」 ました。

それ以外の部分は、元のままです。

ただし、記事中の該当部分に、「訂正の注記」 は、明示していません。

それを行うと、「文章が非常に分かりにくくなる」 ためです。

したがって、「訂正後の文章を見た限りでは、どこも書き直していない」 かのように見えてしまいます。

そのため、大変申し訳ありませんが、「全文を改めてご覧頂ければ」、大変助かります。

誠に勝手ながら、よろしくお願い申し上げます。<R2 / 2020-7-4>

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

以下、「書き直した」 新しい記事 (同じ、第12回目) です。

-----------------------------------

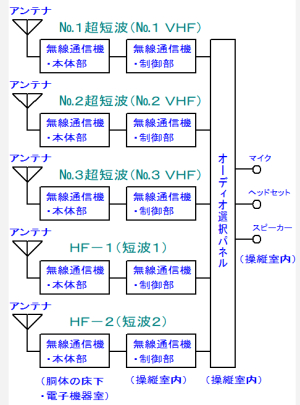

(図21) 大型航空機搭載の 「無線通信機」 の基本構成

(出典: 自分で作成)

※※ 当記事の各図は 「拡大図付き」 です。マウスの左クリックで、「拡大図、元の図」 に切り替えられます。

※※ 図を参照しながら、本文をご覧になる場合、当記事を「二つのタブ」で同時に開き、一方のタブを「図の表示専用」にすると、非常に便利です。

大型ジェット旅客機では、無線通信機を 「合計5台」 搭載していると、すでに述べました。

(長距離、国際線の場合です)。

(国内線の場合、「短波 (HF) 無線機」 まで搭載しているかどうか、よく分かりません)。

それを示したのが、下の 「図22」 です。

(図22) 5台の無線通信機

(出典: 自分で作成)

この、「5台の無線通信機」 それぞれに、アンテナが付いています。

「ボーイング747型 ジャンボジェット機」 の場合を示します。

(図23) 「無線通信機」 のアンテナ配置図 (機体上面)

(出典: 岡田 実 ・ 著 『航空電子装置』 (日刊工業新聞社) を引用。追記)

(図23-1) 「無線通信機」 のアンテナ配置図 (機体底面)

(出典: 岡田 実 ・ 著 『航空電子装置』 (日刊工業新聞社) を引用。追記)

上掲の 「図23」 で、「HF (短波) アンテナ」 の状況が分かりにくいので、下の 「図24」 を掲げます。

(図24) 「HF (短波) アンテナ」 の位置、形状図

(出典: 『航空情報2月号臨時増刊 エアバス ・ ジャンボ』 (酣燈社) 1974年 (昭和49年) 2月号を引用。追記)

「図24」 の通り、「左主翼先端」 の後縁部、後方に延びる、細長い棒状です。

これが、「図23」 に示す、「HF №1」 のアンテナです。

「右主翼」 にある 「HF №2」 も、同じ形状です。

なお、「図23 / 図23-1」 で、「VHF (超短波) のアンテナ」 も、同じように分かりにくいです(笑)。

その補足として、次の 「図25」 を掲げます。

(図25) 「無線通信機」 のアンテナ配置図 (部分の拡大図付き)

(出典: 『月刊エアライン』 (イカロス出版) 2011年 (平成23年) 7月号を引用。追記)

この 「図25」 では、ご覧の通り、「拡大図を3点」 掲げています。

赤色の下線 (3本) で示す、「VHF COMM」 が、「VHF (超短波) アンテナ」 を指しているのは、言うまでもありません。

(「COMM」 は、おそらく 「コミュニケーション (ここでは、無線通信)」 のことだと思います)。

(注1) 「図23」 「図23-1」 「図25」 いずれも、「無線通信用のアンテナ」 以外に、さまざまなアンテナを表示しています。

しかし、一連の 「当連載記事」 では、目的が異なるので触れません。

(注2) 「図23」 「図23-1」 「図25」 ともに、「画質が非常に悪く」、良く判別できません。

(これに限らず、今までの図 (参考図書の引用図など) も同様ですが)。

しかし、「ブログ (インターネット)」 では、画像の解像度を、あまり高くできません。

「画像のファイルサイズ」 が、大きくなりすぎる場合があるからです。

(そもそも、インターネットのシステム上、解像度には上限があるようです)。

また、パソコンなどのディスプレイ画面上で見た時、「画像が大きすぎる」 と、上下左右に 「スクロールしまくる必要性」 が生じ、見る側が困惑する恐れもあります。

一方、今は、「光ファイバー」 などの 「高速通信回線」 が普及しているので、「画像が大きすぎ」 ても、画面の表示に時間が、かかることはないと思います。

しかし、古い通信回線の方式を、もし今でも使用している場合、「画像が大きすぎる」 と、画面表示に、かなりの時間が、かかります。

(今でも、使用している人たちがいるかどうか、よく分かりませんが)。

(かなり昔、通常の電話回線に、モデム (パソコン周辺機器の一つ) をつないで、インターネットを使った経験者ならば 、これがどういうことか、よく分かるはずです(笑))。

(昔は、この方式しかありませんでした)。

そのため、解像度を抑えると、当然ながら 「不鮮明な画像」 になりがちです。

やむなく、「図25」 では、「拡大図を追加して」 それを補いました。

(なお、今後は、多少なりとも解像度を高めることができるかどうか、可能な範囲内で、試行錯誤したいと思っています)。

----------

出典の 『月刊エアライン』 2011年 (平成23年) 7月号 (イカロス出版) を引用します。

念のため、94ページの 「関係する全文」 を、そのまま掲示します。

(R: 引用)

==================================

<見出し / リード部分>(原文通りの改行です)

ブレード型の大きなアンテナ

VHF

無線通信用とVOR、ILSの航法用と使用頻度が高いアンテナ。

777には上部に2つ、下部に1つ装備されている。

飛行中は下部のアンテナ、

地上にいる間は上部の

アンテナという

使い分けになっている。

<以下、本文>(従来通り、改行を加えています)

VHFは航空分野では航法用および通信用の両目的で広く使用されており、航法用としてはVORとILSのローカライザー、通信用としてはVHF通信の音声用とデータリンク用が使用されている。

VHFの通信用ではブレードタイプのアンテナが胴体上部と下部に装着されており、機体が地上にある時は主に上部のアンテナが、飛行中の時は下部のアンテナが使用される。

通信用は垂直偏波のアンテナであるが、VORの航法用は水平偏波のダイポールアンテナで水平尾翼や垂直尾翼に埋め込まれている。

==================================

(R: 引用。以上)

(注) 「R: 引用」 で、「最終行」 は、当記事には無関係の部分です。

ご覧の通り、この 「R: 引用」 は、777つまり、「ボーイング777型機」 に関する解説文です。

「下から2行目」 を、再度引用します。

(R-1: 引用)

※ 「原文にはない改行」 を加えています。

==================================

VHFの通信用では

ブレードタイプのアンテナが

胴体上部と下部に装着されており、

機体が地上にある時は

主に上部のアンテナが、

飛行中の時は

下部のアンテナが使用される。

==================================

(R-1: 引用。以上)

前の、「R: 引用」 を見る限りでは、何も述べていませんが、「上部と、下部にあるアンテナの切り替え」 は、おそらく 「自動的に行う」 のだろうと思います。

パイロットが、飛行中と、地上にいる時、手作業で 「いちいちアンテナの切り替え」 をやってはいられないはずです。

(「VHF (超短波) 無線機の制御器」 に、そのような機能があるようには、まったく見えません)。

いずれにせよ、「3台あるVHF (超短波) 無線機」 の使用する 「3本のアンテナ」 が、飛行中と、地上にいる時とに応じて、組み合わせが変化する、おもしろい巧妙な動きをするわけです。

この目的は、地上に設置してある 「航空管制機関側のアンテナ」 との間で、電波が良く届くようにするためなのは、明らかです。

(胴体や主翼部分が、電波を妨げないようにするためです)。

----------

「R: 引用」 の通り、この機能があるのは、「ボーイング777型機」 です。

「ボーイング747型機」 も含め、他の機種では、この機能があるかどうか、分かりません。

この 「R: 引用」 に出合うまでは、このような話は、まったく記憶にありません。

「ボーイング777型機」 に限らず、新しく生まれた機能だと、思えてなりません。

「無線技術」 の面から見ると、アナログ時代には、このような、「アンテナの自動切り替え」 は、実用上、困難だと思えてなりません。

新しい 「デジタル時代」 ならではの、「産物」 と思えてなりません。

少なくとも、「墜落した日航123便」 時代の場合は、飛行中と、地上にいる時、いずれも、「超短波 (VHF)無線機」 が用いるアンテナは、1対1の、固定した組み合わせ関係にあると思っています。

(ただし、素人なので、断言はできませんが)。

なお、「123便」 の機種名は、「ボーイング747SR-100型」 です。

----------

「図25」 では、「短波 (HF) アンテナ」 の位置、形状も大きく変わっています。

「図25」 の通り、垂直尾翼の前縁、中程に、「埋め込むような構造」 になっています。

(機体を外から見ると、ここにアンテナがあるとは分かりません)。

また、アンテナが、一つしか見当たりません。

2台の 「短波 (HF) 無線機」 が、このアンテナ1基を共有しているのではないかと思います。

「次回の記事」 で述べる予定ですが、5台ある無線機で、一度に送信できるのは、1台だけです。

したがって、2台の 「短波 (HF)無線機」 が、1基のアンテナを共有するのは、可能です。

「図22」 に掲げた、「オーディオ選択パネル」 は、「次回」 述べる予定です。

-----------------------------------

長文のため、「第13回目」 に続きます。

-----------------------------------

<< 第1回目に戻る

<< 第11回目に戻る

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/05/30/9252368

当記事(第12回目)の先頭に戻る >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/06/27/9262203

(パソコンの場合、「リンクを新しいタブで開く」 の方法を用いると好都合です)。

(スマホの場合は、あいにく方法が分かりません)。

『★連載記事 連動URL一覧表★ タイトル『日航123便墜落事件 - 航空管制通信での「周波数変更の指示」に関して「他者ブログ」宛にコメント投稿しました(1) ~ (24最終回)』』

2020年11月05日

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/11/05/9313516

「サイトマップ」 もご利用頂けます。

『ホームページにあるのと同じ目的の「サイトマップ」』

2015年12月18日

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2015/12/18/7953004

お手数をかけて大変申し訳ありませんが、どうかご了承願います。

最近のコメント