日航123便墜落事件 - 航空管制通信での「周波数変更の指示」に関して「他者ブログ」宛にコメント投稿しました(15) ― 2020年08月29日

「第14回目の記事」 から続きます。

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/08/22/9281064

-----------------------------------

大型ジェット旅客機が、3台の 「VHF (超短波) 無線機」 を搭載している 「主な理由」 は以下の通りです。

(理由1) 各無線通信機それぞれに、具体的な用途がある。

(理由2) 無線機故障に備えて、予備機として複数 (ここでは合計3台) を装備している。

『ザ ・ コクピット (2003年12月版)』 (イカロス出版) の28ページで、「図とその説明文」 を、引用します。

ただし、機種は、「ボーイング747-400型機」 です。

したがって、123便当時よりは、新しい話です。

(123便は、ボーイング747SR-100型機)。

◎ クラシック ・ タイプ (ボーイング747-100型機など)

◎ ハイテク ・ タイプ (ボーイング747-400型機など)

両者の違いについて、「以下の記事」 で簡単に述べました。

(V: 第5回目の記事)

『日航123便墜落事件 - 航空管制通信での「周波数変更の指示」に関して「他者ブログ」宛にコメント投稿しました(5)』

2020年04月03日

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/04/03/9231237

(図33) 無線通信機の 「制御器」 (ボーイング747-400型機)

(出典: 『ザ ・ コクピット (2003年12月版)』 (イカロス出版) の図を、一部引用)

※※ 当記事の各図は 「拡大図付き」 です。マウスの左クリックで、「拡大図、元の図」 に切り替えられます。

※※ 図を参照しながら、本文をご覧になる場合、当記事を「二つのタブ」で同時に開き、一方のタブを「図の表示専用」にすると、非常に便利です。

「図33」 は、無線通信機の 「制御器」 です。

(白黒写真なので、分かりにくいかと思いますが)。

なお、この 「制御器」 は、今までの説明と異なり、「VHF (超短波) 無線機」 と、「HF (短波) 無線機」 の両方を、それぞれ制御できます。

そこが、新しい機体 (ここでは、ボーイング747-400型機) ならではの、進歩を現わしていると言えます。

この 「制御器」 に対応する説明文を、「この出典」 から引用します。

(W: 図33の説明文。引用)

※ 「原文にはない改行」 を加えています。

==================================

(10)無線パネル

ラジオ、すなわち無線機の周波数をセットするパネル。

これはキャプテン用とファーストオフィサー用、そしてオブザーバー用にそれぞれ装備されている。

(注1) 「ファーストオフィサー」 とは、副操縦士のことです (旧称は、コ ・ パイロット)。

(注2) 「オブザーバー」 とは、予備席のことです。

一般に、ファーストオフィサー用には地上管制機関の周波数、

キャプテン用にはATIS (空港情報) と緊急周波数 (世界共通121.6MHz)、

(注3) 「121.6MHz (メガヘルツ)」 は誤り。正しくは121.5MHzです。

そしてオブザーバー用にはACARSの周波数にセットする。

(注4) 「ACARS (エーカース)」 は、後述します。

ちなみにオブザーバー用はキャプテン用かファーストオフィサー用が故障したときのバックアップとしても使用できる。

==================================

(W: 図33の説明文。引用。以上)

「W: 図33の説明文。引用」 を見ると、冒頭で述べた 「理由1」 および、「理由2」 が、お分かり頂けるかと思います。

■ まず、「理由1」 について。

上記 「W: 図33の説明文。引用」 で、必要な部分を 「抜き出し」 ます。

>一般に、ファーストオフィサー用には地上管制機関の周波数、

>キャプテン用にはATIS (空港情報) と緊急周波数 (世界共通121.6MHz)、

>(注3) 「121.6MHz (メガヘルツ)」 は誤り。正しくは121.5MHzです。

>そしてオブザーバー用にはACARSの周波数にセットする。

ここで、前記、「V: 第5回目の記事」 で掲げた、「図6」 を再掲します。

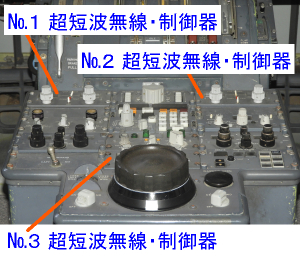

(図6再掲) 「(A) 超短波 (VHF) 無線機 ・ 制御器 3台」 の位置

(出典: 自分で撮影)

上記の 「抜き出し」 部分と、この 「図6再掲」 とを組み合わせます。

>一般に、ファーストオフィサー用 (No.2 超短波無線 ・ 制御器) には地上管制機関の周波数、

>キャプテン用 (No.1 超短波無線 ・ 制御器) にはATIS (空港情報) と緊急周波数 (世界共通121.6MHz)、

>(注3) 「121.6MHz (メガヘルツ)」 は誤り。正しくは121.5MHzです。

>そしてオブザーバー用 (No.3 超短波無線 ・ 制御器) にはACARSの周波数にセットする。

ここで、前述の、(注4) 「ACARS (エーカース)」 について、述べておきます。

次の 「図34」 が、それです。

(図34) 「ACARS (エーカース)」 と、その 「プリンター」

(出典: 『ザ ・ コクピット (2003年12月版)』 (イカロス出版) の図を、一部引用)

この 「図34」 に対応する説明文を、「この出典」 から引用します。

(X: 図34の説明文。引用)

※ 「原文にはない改行」 を加えています。

==================================

(17) ACARS

プリンター

ACARS (エーカース。空対地データリンク装置) は、地上との間でメッセージやデータのやりとりするための装置だ。

普通のATC (航空交通管制との交信) やカンパニー無線 (自社の無線局との業務通話) を電話に例えるならば、ACARSは電子メールのようなものといえる。

(注5) 「カンパニー無線」 は、後述します。

離陸のためのデータや最新の気象情報、到着空港の情報などを受信し、またその内容をここからプリントアウトすることができる。

また飛行機からも上空の天候の様子や機体の状況などを地上に送信することができるが、そのための入力にはCDUを使用する。

(注6) 「CDU」 は、後述します。

==================================

(X: 図34の説明文。引用。以上)

(注5) 「カンパニー無線」 とは、引用文中に、「>自社の無線局との業務通話」 とあります。

自分たちが所属している航空会社 (日本航空など) の、主に 「運航管理室」 との無線通信を行います。

日本語で表現すれば、「社内無線」 あるいは、「社用無線」 です。

当然、「航空管制用 (ATC)」 の無線通信とは、まったく異なります。

冒頭で述べた通り、引用した 「図や説明文」 の機種は、新しい 「ハイテク ・ タイプ (ボーイング747-400型機)」 です。

したがって、「クラシック ・ タイプ (ボーイング747-100型機など)」 には、当てはまりません。

つまり、「図34の説明文」 にある 「ACARS (エーカース)」 は、墜落した123便には、搭載していません。

一方、「カンパニー無線」 は、123便当時よりも前から、当たり前に使われていました。

したがって、123便にも当てはまります。

そのため、「ACARS (エーカース)」 を、「カンパニー無線」 に置き換えます。

その結果、「以下の通り」 となります。

>一般に、ファーストオフィサー用 (No.2 超短波無線 ・ 制御器) には地上管制機関の周波数、

>キャプテン用 (No.1 超短波無線 ・ 制御器) にはATIS (空港情報) と緊急周波数 (世界共通121.6MHz)、

>(注3) 「121.6MHz (メガヘルツ)」 は誤り。正しくは121.5MHzです。

>そしてオブザーバー用 (No.3 超短波無線 ・ 制御器) にはカンパニー無線の周波数にセットする。

以上を、「整理」 します。

◎ ファーストオフィサー用 (No.2 超短波無線 ・ 制御器) には、地上管制機関の周波数。

◎ キャプテン用 (No.1 超短波無線 ・ 制御器) には、ATIS (空港情報) と緊急周波数。

◎ オブザーバー用 (No.3 超短波無線 ・ 制御器) には、カンパニー無線の周波数。

繰り返しになりますが、この 「引用文の機種」 は、新しい 「ハイテク ・ タイプ (ボーイング747-400型機)」 と前述しました。

したがって、「クラシック ・ タイプ (ボーイング747-100型機など)」 には、当てはまりません。

そのため、「オブザーバー」 の部分は、123便などの 「クラシック ・ タイプ」 では、「予備席ではなく、航空機関士席」 が当てはまります。

★ 新しい 「ハイテク ・ タイプ」 は、2人乗務なので、「航空機関士」 は存在しません。

★ 古い 「クラシック ・ タイプ」 は、3人乗務なので、「航空機関士」 も乗務しています。

この件も、「V: 第5回目の記事」 で述べました。

以上を踏まえて、「最終的な整理」 をします。

◎ 「No.1 超短波無線 ・ 制御器 (機長席)」 は、「ATIS (空港情報) と緊急周波数」 に用いる。

◎ 「No.2 超短波無線 ・ 制御器 (副操縦士席)」 は、「航空管制通信」 に用いる。

◎ 「No.3 超短波無線 ・ 制御器 (航空機関士席)」 は、「カンパニー無線」 に用いる。

(注7) 「ATIS (空港情報)」 は、後述します。

このように、3台の 「VHF (超短波) 無線機」 は、それぞれの使用目的が、基本的には決まっています。

通常は、この通りの 「使い分け」 を行います。

ただし、これは、固定的 (絶対的) なものではありません。

その時の状況によっては、別の目的に使うこともあり得ます。

(ただし、素人なので、あまり分かったようなことは、言えませんが)。

いずれにせよ、基本的には、通常は (特に理由がない限り)、上記の 「最終的な整理」 で示した 「使い分け」 を行っています。

----------

■ 前述の、「理由2」 について述べます。

「W: 図33の説明文。引用」 で、最後の行を、再掲します。

>ちなみにオブザーバー用はキャプテン用かファーストオフィサー用が故障したときのバックアップとしても使用できる。

ここで、「> …… 使用できる」 とありますが、もっと積極的に、「故障したら、遠慮なく、どんどんバックアップ用に使う」 積極的な意味がある、と言えます。

どれが故障しても、それは同じです。

前述の通り、「クラシック ・ タイプ (ボーイング747-100型機など)」 の場合は、「No.3無線機」 は、航空機関士が使っています。

したがって、この 「No.3無線機」 が故障した時は、逆に、機長や、副操縦士が使っている無線機を、「No.3無線機」 のバックアップ用に使う可能性も、あり得ます。

----------

■ 前述の、(注7) 「ATIS (空港情報)」 について、述べます。

各空港には、気象台があり、その空港に関する 「さまざまな気象状況」 を気象台から受けて、管制官が、離陸 / 着陸する航空機に対して、無線で通報していました。

ところが、「主要な空港」 では、便数が大きく増えて、管制官が、各航空機に対して、個別に通報してはいられなくなりました。

そのため、やがて、この 「気象状況の通報」 は、エンドレス ・ テープに録音して、自動的に 「一方的な放送」 の方式で、行うようになりました。

(日本の場合、現在は、「音声合成方式」 を、用いるようです)。

これを、「ATIS (エーティス = 飛行場 情報 放送業務)」 と言います。

もちろん、「航空管制通信」 と同様に、「無線通信機を用いて」 行うことに変わりありません。

例えば、以下の 「Z: 他者サイト」 によれば、東京 ・ 羽田空港の場合、周波数は 「128.8MHz (メガヘルツ)」 です。

したがって、前述した、「No.1 超短波無線 ・ 制御器 (機長席)」 で、羽田空港の 「ATIS」 を受信する場合は、周波数を 「128.8MHz」 に合せることになります。

(Y: 他者サイト)

『ATIS (飛行場情報放送業務)』

最終更新 2020年4月9日 (木) 18:56

<フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』>

https://ja.wikipedia.org/wiki/ATIS

この 「Y: 他者サイト」 では、4種類の異なる 「ATIS」 について述べています。

その内、4番目が、ここで言う 「ATIS」 です。

>・ 航空機に対して空港の気象情報を提供する無線システム。飛行場情報放送業務。本項で詳述。

(中略)

>ATISでは、空港に離着陸する航空機に対して、地上から音声による対空送信 (放送) により、飛行場の気象情報、飛行場の状態、航空保安施設の運用状況などを提供する。

(中略)

>通常は ……、30分または1時間ごとに情報の更新が行われる。

通報する 「気象状況」 の内容は、例えば、以下のものがあります。

◎ 風向 ・ 風速

◎ 視程 (見通し距離)

◎ 天候状態、雲の種類、雲底 (雲の下に出れば、視界が開ける)

◎ 気温、気圧 (気圧高度計の規正 = 指示値の補正に絶対必要)

これ以外の気象状況や、さらには、「使用する滑走路」 など、いろいろあります。

(Z: 他者サイト)

『データリンクによるATIS/広域情報の提供』

<国土交通省>

https://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000377.html

この「Z: 他者サイト」 では、「現代の方式」 について、述べています。

そのためもあり、「ATIS」 だけではなく、前述の 「ACARS (エーカース)」 や、「広域情報」、さらには 「衛星通信の方式」 も解説しています。

----------

■ 前述した、(注6) 「CDU」 について述べます。

「CDU」 とは、「コントロール ・ ディスプレイ ・ ユニット」 のことです。

パソコンに例えるならば、入力の 「キーボード」 と、出力の 「ディスプレイ」 を、兼務しているような装置です。

(図35) CDU (コントロール ・ ディスプレイ ・ ユニット)

(出典: 『ザ ・ コクピット (2003年12月版)』 (イカロス出版) の26ページ図を、一部引用)

この 「図35」 に対応する説明文を、「この出典」 から、一部、引用します。

(AA: 図35の説明文。引用)

※ 「原文にはない改行」 を加えています。

==================================

(1) CDU

…… テンキーやアルファベットキー、ファンクションキーに加えて、ディスプレイ両側にラインセレクトキーという画面対応スイッチが装備されている。

これを使ってダッシュ400の頭脳であるFMSに情報や指示を入力する。

(注8) 「ダッシュ400」 とは、「ボーイング747-400型機」 のことです。

(注9) 「FMS」 とは、「飛行管理装置 = フライト ・ マネージメント ・ システム」 のことです。

(「装置」 とは言っても、機器が1台だけあるのではなく、総合的なシステム全体を指しています)。

とりわけ出発前には、このCDUから現在地の情報や途中のルート、高度、離陸重量や燃料の量などを細かく入力してやることになっている。

(以下略)

==================================

(AA: 図34の説明文。引用。以上)

-----------------------------------

この話は、「次回に持ち越し」 ます。

ただし、「CDU」 のことではありません。

以上述べた、「3台の、VHF (超短波) 無線機の、主な使用目的の違い」 に関する話です。

-----------------------------------

長文のため、「第16回目」 に続きます。

-----------------------------------

<< 第1回目に戻る

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/03/04/9220645

<< 第14回目に戻る

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/08/22/9281064

当記事(第15回目)の先頭に戻る >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/08/29/9290103

(パソコンの場合、「リンクを新しいタブで開く」 の方法を用いると好都合です)。

(スマホの場合は、あいにく方法が分かりません)。

『★連載記事 連動URL一覧表★ タイトル『日航123便墜落事件 - 航空管制通信での「周波数変更の指示」に関して「他者ブログ」宛にコメント投稿しました(1) ~ (24最終回)』』

2020年11月05日

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/11/05/9313516

「サイトマップ」 もご利用頂けます。

『ホームページにあるのと同じ目的の「サイトマップ」』

2015年12月18日

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2015/12/18/7953004

お手数をかけて大変申し訳ありませんが、どうかご了承願います。

最近のコメント