「FS」ならば、「飛行機の操縦」が素人でも自由に出来ます(15) ― 2020年12月05日

■ 補足図を1件 (2点) 追加します。 <R2 / 2020-12-12>

場所は、「記事前半部」 の最後です。

■ 修正を1件追加します。

「(図5) 飛行状況 (1回目)」 に関する 「説明文」 で、最後の部分です。

お手数をかけて、申し訳ありませんが、ご了承願います。

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

前回の記事 (第14回目) から、とうとう3年も経ってしまいました(笑)。

やっと、再開することができました。

なお、早速ですが、1件、訂正があります。

(A: 第9回目の記事)

『「FS」ならば、「飛行機の操縦」が素人でも自由に出来ます(9)』

2017年02月18日

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/02/18/8367296

この記事で、「図5」 に関する、説明文の訂正です。

ただし、具体的に述べている時間がないので、後日、訂正文を掲示する予定です。

さほど、大きな問題ではありません。

申し訳ありませんが、ご了承願います。

-----------------------------------

ここから、当記事 (第15回目) の本題です。

「前回の記事 (第14回目)」 では、羽田空港のすぐ近くにあった、日本航空の 「乗員訓練センター (当時)」 での、フライト ・ シミュレータ操縦体験について述べました。

参加者は4名で、一人ずつ、「離陸1回、着陸3回」 の操縦を体験しました。

着陸は、羽田空港の 「C滑走路」 を、海側 (千葉県側) から、手動操縦で、「計器着陸装置 (ILS)」 を用いて行いました。

(図1) 「計器着陸装置 (ILS)」 の説明図

(出典: 津田良雄 ・ 著 『実用航空無線技術』 (情報通信振興会) を引用。追記)

※※ 当記事の各図は 「拡大図付き」 です。マウスの左クリックで、「拡大図、元の図」 に切り替えられます。

※※ 図を参照しながら、本文をご覧になる場合、当記事を 「二つのタブ」 で同時に開き、一方のタブを 「図の表示専用」 にすると、非常に便利です。

「図1」 は、非常に、ごちゃごちゃして、分かりづらいですが、ご了承願います(笑)。

基本的には、滑走路の中心 (正しくは、その延長線上) を常に保つように、操縦します。

そうすれば、最後には、正しく滑走路に接地できるわけです。

(1) グライドパス電波 着陸進入コースで、上下のずれを示すための電波です。

(2) ローカライザ電波 着陸進入コースで、左右のずれを示すための電波です。

(3) マーカ電波 (3カ所) 滑走路からの距離を示すための電波です。

このうち、航空機上で、(1) (2)の電波を受けて、そのずれを表示するのが、以下の計器です。

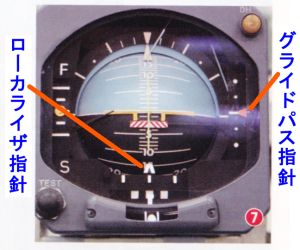

(図2) 姿勢指令指示計 (ADI)

(出典: 清水保俊 ・ 著 『ラスト ・ フライト』 (講談社) を引用。追記)

「図2」 では、「グライドパス電波」 および、「ローカライザ電波」 を示す、指針が表示されていないので、以下の図を掲げます。

(図3) 姿勢指令指示計 (ADI)の指針説明図

(出典: 津田良雄 ・ 著 『実用航空無線技術』 (情報通信振興会) を引用。追記)

「図1 ~ 3」 で、「グライドパス」 のことを、「グライドスロープ」 とも言います。

( 「グライドスロープ」 が、標準的な表現かもしれません)。

「正しい着陸進入コース」 に対して、機体が 「上にずれる」 と、この 「グライドパス指針」 が、逆に、それに応じて 「下がり」 ます。

つまり、「正しい着陸進入コース」 は、自分の機体よりも、「下にある」 と示しています。

したがって、機体を 「少し降下させれば良い」 と分かります。

一方、この指針が、上にある時は、「正しい着陸進入コース」 は、自分の機体よりも、「上にある」 と示しています。

したがって、機体を 「少し上昇させれば良い」 と分かります。

左右方向も、同じです。

「正しい着陸進入コース」 に対して、機体が 「左にずれる」 と、この 「ローカライザ指針」 が、逆に、それに応じて 「右にずれ」 ます。

つまり、「正しい着陸進入コース」 は、自分の機体よりも 「右にある」 と示しています。

したがって、機体を 「少し右旋回させれば良い」 と分かります。

一方、この指針が、左にある時は、「正しい着陸進入コース」 は、自分の機体よりも 「左にある」 と示しています。

したがって、機体を 「少し左旋回させれば良い」 と分かります。

そのため、「グライドパス指針」 および、「ローカライザ指針」 が、常に 「それぞれ目盛りの中央を指すように、操縦すれば」、上下、左右、いずれも 「正しい着陸進入コース」 に乗って、着陸進入を続けることができます。

前述した、「 (3) マーカ電波 (3カ所)」は、地上から、真上に向かって電波を発射しています。

この直上を機体が通過すると、計器板にランプが点灯し、断続音が聞こえます。

これによって、滑走路からの距離が分かります。

滑走路から一番遠いところにあるのが、「アウタマーカ」 です。

この時は、400Hz (ヘルツ) の断続音が、聞こえます。

青色のランプが点灯します。

滑走路に近づくと、「ミドルマーカ」 があります。

この時は、1300Hz (ヘルツ) の断続音が、聞こえます。

赤色のランプが点灯します。

一番滑走路に近いのが、「インナマーカ」 です。

この時は、3000Hz (ヘルツ) の断続音が、聞こえます。

白色のランプが点灯します。

滑走路に近づくほど、このように音が高くなっていきます。

断続音も、あわただしい感じになります(笑)。

「インナマーカ」 では、「ピピピピピピ」 と、あわただしく、甲高く聞こえます。

「インナマーカ」 の音を、自分で聞いた時、すぐ目の前に滑走路が、ぐんぐん近づいてきました。

そのため、一瞬ですが、本物の飛行機を、自分で操縦している気分になりました。

シミュレータだということを、一瞬忘れました。

「モタモタしていたら、目の前の滑走路に、本当に激突する」 という恐怖感を、一瞬ですが、覚えました。

これは、冗談ではなく、本当のことです。

自宅の、パソコンでのシミュレーターならば、こんなことはあり得ません。

文字通り、本物そっくりのシミュレーターだから起きた、特別な出来事です。

以下の 「図4」 は、おまけの画像です(笑)。

(図4) 姿勢指令指示計 (ADI)の部分画像

(出典: 日本航空の 「フライト ・ シミュレータ展示品」 を、自分で撮影。追記)

※ 日本航空の 「フライト ・ シミュレータ展示品」 は、次の記事で述べています。

(B: 第11回目の記事)

『「FS」ならば、「飛行機の操縦」が素人でも自由に出来ます(11)』

2017年07月22日

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/07/22/8625526

前掲した 「図2」 「図3」 は、いずれも真正面の画像です。

立体感がないので、この 「図4」 を掲げておきました。

ところが、ご覧の通り、「操縦輪 (操縦桿) の中央部」 が左手前にあり、左半分が見えません。

しかし、これしか撮影できないので、ご了承願います。

まさに 「おまけの画像」 です(笑)。

これは、一番大事な計器 (一番多く見る計器) なので、パイロットの真正面に配置してあります。

そのため、後の方から撮影すると、どうしても、「操縦輪 (操縦桿) 中央部の陰」 になってしまいます。

■ 補足図を1件 (2点) 追加します。 <R2 / 2020-12-12>

(図3-1) 姿勢指令指示計 (ADI)の指針説明図 (カラー写真)

(出典: 津田良雄 ・ 著 『実用航空無線技術』 (情報通信振興会) を引用。追記)

これは、前掲した 「(図3) 姿勢指令指示計 (ADI)の指針説明図」 が白黒画像なので、同じ出典で、別のカラー写真を、念のため補足しました。

この、カラー写真の存在を、見落としていました。

元の 「当記事」 作成時には、時間に追われて、見落としました。申し訳ありません。

(図2-1) 電子式の姿勢指令指示計 (ADI)

(出典: 津田良雄 ・ 著 『実用航空無線技術』 (情報通信振興会) を引用。追記)

現代の大型ジェット旅客機では、この 「図2-1」 のような、電子式のADI計器を当たり前に使っています。

(これが、いわゆる 「ハイテク機」 です)。

しかし、当記事で述べている、日本航空の 「乗員訓練センター (当時)」 での、「フライト ・ シミュレータ操縦体験」 では、電子式ではなく、前掲した 「図2」 のような、機械式のADIを用いていました。

(なお、「ハイテク機」 のボーイング747-400型のシミュレーターも、すでに存在していましたが、それは体験できませんでした)。

そのため、ここでは、「図2-1」 を掲げるだけに留めておきます。

<R2 / 2020-12-12>

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

----------

冒頭で述べた通り、「日本航空のフライト ・ シミュレータ操縦体験」 では、着陸を3回行いました。

その飛行状況を、「先方がプリント ・ アウト」 したのが、以下の図 (3点) です。

(図5) 飛行状況 (1回目)

(出典: 日本航空の 「プリント ・ アウト記録」 を、自分で撮影)

※ 実際は、これよりも少し大きな用紙サイズです。

(これ以外のことも、少し印字されています)。

(サイズが大きくて、スキャナーが使えないので、見づらいですがデジカメ撮影しました)。

「図5」 が、一番最初に行った着陸です。

3回の飛行状態で、これが一番ましです(笑)。

「図の上側」 が、機体を真上から見た、飛行の航跡です。

右端の長方形が、言うまでもなく、滑走路です。

羽田空港を、右前方に意識しながら、西方向に飛行するところから、操縦が始まります。

高度は、2000フィート (約600メートル) です。

「計器着陸装置 (ILS)」 の電波を受けて、右旋回し、滑走路への 「最終進入経路」 に乗ります。

前掲した 「左右方向のずれを示す、ローカライザ指針」 が、目盛りの中央を示すように、操縦します。

高度は、そのまま2000フィートを保ちます。

前掲した 「上下方向のずれを示す、グライドパス指針」 は、目盛りの中央よりも上を指しています。

これは、上下方向で見ると、自分の機体が、「正しいコースよりも、低いところを飛行している」 と表わしています。

それを、「図5」 の 「下側の図」 が示しています。

自分の機体が 「上下方向で、正しいコースに近づく」 と、「グライドパス指針」 が、目盛りの中央に向かって、下がってきます。

「正しいコースに乗る」 と、この指針が、目盛りの中央に一致するのは、言うまでもありません。

そのままでは、機体が行き過ぎてしまうので、降下を開始します。

(実際には、これを見越して、それよりも少し前から降下します)。

(これを見越すのが、素人には非常に難しく、どうしても行き過ぎてしまいます(笑))。

(ローカライザも、同じ難しさがあります)。

この指針が、目盛りの中央に一致し続けるように操縦します。

「ローカライザ指針」 「グライドパス指針」 のどちらも、目盛りの中央に維持し続ければ、左右、上下いずれも正しいコースで、着陸進入できるわけです。

これも、やはり素人には非常に難しく、上下左右ふらふらした飛行になってしまいます。

それが、図のように、はっきりと分かってしまいます(笑)。

なお、「図5の上側図」 で、「LOC DEV」 とあります。

これは、 「ローカライザ偏位 《へんい》 」 のことだと思います。

「図5の下側図」 で、「GS DEV」 とあります。

これは、 「グライドスロープ偏位」 のことだと思います。

「偏位」 とは、もちろん偏り 《かたより》 のことです。

「DEV」 は、デビュエーションのことだと思います。

■ 上記の行を修正します。 <R2 / 2020-12-12>

(元の表現)

「DEV」 は、デビュエーションのことだと思います。

(修正後の表現)

「DEV」 は、デビエーションのことだと思います。

(修正点)

小文字の 「ュ」 を削除しました。

カタカナで表現する場合、これがない方が良いだろうと判断しました。

英語のスペルは、「 deviation 」 だと思います。

お手数をかけますが、ご了承願います。

※ 当ブログ (アサブロ) は、「取り消し線が (事実上) 使えない」 ので、変更部分を言葉で表現するしか、やりようがありません。

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

(図6) 飛行状況 (2回目)

(出典: 日本航空の 「プリント ・ アウト記録」 を、自分で撮影)

「図6」 が、2回目の着陸です。

これが、一番下手くそでした(笑)。

滑走路に接地した後、滑走中に、滑走路から右側に逸脱 《いつだつ》 してしまいました(笑)。

左側の 「方向舵ペダル」 を、必死で踏み込んで、なんとか、元の滑走路に戻りました。

実機ならば、着陸失敗で、大騒ぎになっていました(笑)。

これが、シミュレータのありがたいところです。

その前に、滑走路に接地する直前の 「操縦桿を引く、機首引き起こし」 も、遅れてしまいました。

右側に座っている、インストラクター役の機長から 「遅い!」 と怒鳴られて、機長が操縦桿を引く操作を行ってしまいました。

1回目の着陸後に、この 「機首引き起こし」 について、質問しました。

そうしたところ、「高度50フィートで、操縦桿の遊びを吸収し、高度30フィートで引き起こす」 と、教えて頂きました。

その通りやったつもりなのですが、遅かったようです。

「せっかく教えたのに、何やってんだ!」 と思われてしまったようです。

この機長は、政治家の小沢一郎を思わせる顔つきで、最初に拝見した時、いかにも 「鬼教官」 という印象を受けました(笑)。

一方、終了後、控え室での講評では 「参加者4名のうち、一番高齢であるが、一番操縦が上手かった」 と、まったく意外なことを言われてびっくりしました。

半分は社交辞令だと思いますが、自分なりに長年航空を趣味としてきたので、この操縦体験では、その知識、経験を、多少なりとも活かすことができたのではないかと思っています。

また、他の参加者からも、「自分たちをお客さん扱いせず、各人に厳しい助言をしてくれたので、かえって良い勉強になった」 との、好意的な発言がありました。

(図7) 飛行状況 (3回目)

(出典: 日本航空の 「プリント ・ アウト記録」 を、自分で撮影)

「3回目」 は、2回目よりは、まだましと言えます。

いずれにせよ、3回とも、とにかく滑走路に到達接地できたのは、幸いでした。

自宅の 「パソコンによるフライト ・ シミュレーター」 では、滑走路に到達できない場合が、少なくありません。

多いと言うべきかもしれません(笑)。

滑走路の横とか、手前とか、あるいは滑走路から行きすぎてしまうとか、なかなか思うように行きません。

そのため、航空会社が所有する 「本物のシミュレーター」 で、3回とも滑走路に接地できたのは、自分にとっては、すごいことだと思っています。

この面から見ても、これは非常に貴重な体験でした。

航空会社が所有する 「本物のシミュレーター体験」 は、これが一生に、一度かもしれません。

米国の911テロ事件、日本でも、全日空のハイジャック事件があり、この 「シミュレーター体験サービス」 は、消え去ってしまいました。

全日空でも、これより小規模な 「双発プロペラ機のシミュレーター体験」 も、計画中に、全日空のハイジャック事件により、中止になってしまいました。

なおさら、今となっては、体験をする機会がなくなってしまったと言えます。

ただし、「JTA (日本トランスオーシャン航空)」 が、不定期で、多少行っているようです。

(C: 第12回目の記事)

『「FS」ならば、「飛行機の操縦」が素人でも自由に出来ます(12)』

2017年07月27日

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/07/27/8628737

この 「C: 第12回目の記事」 で、これについて述べています。

ただし、現在では、どうなっているか分かりません。

------------------------

<以下、長文のため、第16回目に続きます>

------------------------

<< 第1回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/08/28/8165090

<< 第2回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/08/31/8166416

<< 第3回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/09/03/8168369

<< 第4回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/09/15/8190590

<< 第5回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/09/24/8199373

<< 第6回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/12/21/8285459

<< 第7回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/01/11/8315381

<< 第8回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/01/18/8326265

<< 第9回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/02/18/8367296

<< 第10回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/07/15/8621121

<< 第11回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/07/22/8625526

<< 第12回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/07/27/8628737

<< 第13回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/07/29/8629975

<< 第14回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/08/04/8640055

当記事(第15回目)の先頭に戻る >>

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/12/05/9323733

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/12/12/9326087

第17回目 ・ 最終回に進む >>

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2020/12/19/9328296

最近のコメント