JAL123-急減圧流は存在しないと「事故調は認識している」(3) ― 2016年02月01日

(修正) 「当記事の要点」を全部削除しました。<R5/2023-8-4>

「なくても良い」と判断しました。

同時に、「見出し」としての<当記事の要点><記事本文>も削除しました。

==========

日本航空123便が墜落したのは、昭和60年(1985年)8月12日です。

その翌年に、「タイ国際航空620便」が、123便同様に、「後部圧力隔壁が破壊される」事故を起こしました。

昭和61年(1986年)10月26日です。

これは、「事故」と言うよりも、むしろ「事件」と言えます。

マニラ発、大阪(伊丹)行き、620便エアバスA300-600型(国籍・登録記号HS-TAE)が四国・土佐湾上空を飛行中に、日本人乗客の暴力団員が最後部左側トイレで手榴弾を爆発させ(注1)、「後部圧力隔壁が破壊され、急減圧流が発生しました」。

そのため、「エクイップメント・コンパートメント・アクセス・ドア(注2)」が、合成樹脂製のドアごと飛散して開口し、急減圧流を機外に放出しました。

このドアは全部で4枚あり、ジャンボ機の「プレッシャ・リリーフ・ドア」に相当します。

「ドアごと飛散して開口した」のは、4枚中、1枚(胴体左側)だけです。

ドア開口面積は約1㎡です(当時の読売新聞記事による)。

図1 このドアが飛散した、胴体尾部の様子(下から見上げた写真)

(出典: 『朝日新聞 昭和61年(1986年)10月27日、朝刊』 を引用・編集)

※※ 図を参照しながら、本文をご覧になる場合、当記事を 「二つのタブ」 で同時に開き、一方のタブを 「図の表示専用」 にすると、非常に便利です。

※左斜め下方向が「機首の方向」を示す。右斜め上が「胴体尾端の部分」を示す。

※開口したドアの、すぐ右側にもドアがあり、これは閉じている。

※開口したドアよりも、後方の黒い部分(2カ所)が、残り2枚のドアかもしれない。これも閉じている。

図2 開口したドア部分の拡大写真

(出典: 『朝日新聞 昭和61年(1986年)10月27日、夕刊』 を引用・編集)

※図1、2は、いずれも新聞の写真をコピーし、さらにスキャナで読み取ったので、かなり不鮮明です。

夜間に撮影したらしく、新聞の写真自体が不鮮明です。

「タイ国際航空620便」は、123便とは異なり、垂直尾翼などの破壊・飛散や操縦不能に陥ることなく、大阪・伊丹空港の滑走路32Lへ緊急着陸しました。

3系統ある油圧システムのうち、2系統の油量がなくなり動作不能となったが、1系統は動作しており、操縦は可能でした。

ただし、非常に操縦しづらかったのは、間違いないと思いますが。

乗客233名、乗員14名の計247名のうち、乗客106名が重軽傷、客室乗員3名が重傷を負いました。

死亡者は、ありませんでした。

------------------------

「後部圧力隔壁が破壊され、急減圧流が発生した」にもかかわらず、「垂直尾翼などが破壊・飛散」することもなく、「操縦不能に陥ることもなかった」のは、決して「偶然ではありません」。

元々、そのためにこそ「プレッシャ・リリーフ・ドア」が存在するのです。

ただし、A300型機の場合は、前述のとおり、「エクイップメント・コンパートメント・アクセス・ドア」という名称です。

このA300型機では、前述のように、4枚あるドアの内、1枚が開口したので、急減圧流を機外に放出し、機体が大きな破壊を生じるのを防いでいます。

もし仮に、123便も「プレッシャ・リリーフ・ドア」が開いたならば、同様に、急減圧流を機外に放出し、垂直尾翼などが大きく破壊するのを防いでいたはずです。

操縦不能に陥るほどの、致命的な大破壊を起こしたという、事故調の主張は、明らかに不自然と言わざるを得ません。

図らずも、この「タイ国際航空620便」が、それを証明していると言えます。

------------------------

(注1)乗客である暴力団員が、なぜ後部トイレで手榴弾を爆発させたのか、当時の新聞記事を見る限りでは不明です。

トイレ内で、手榴弾を誤って爆発させたのか、自殺でも図ろうとしたのか、あるいは機体を爆破しようとしたのか、そこまで具体的に書いた記事が見当りません。

なぜ、記事がないのか、非常に不可解です。

意識的に伏せる圧力が、働いたのか?

それとも、マスコミがこの出来事に興味を失っただけなのか?

また、暴力団員の旅行先である、フィリピンかどこかで手榴弾を入手し、日本に持ち込もうとしたのは明らかですが、この経緯についても、具体的な記事が見当りません。

記憶している限りでは、テレビでも、これらに関する放送を見かけませんでした。

------------------------

(注2)「エクイップメント・コンパートメント・アクセス・ドア」の日本語訳は、見当たりません。

恐らく、機体尾部にある、「さまざまな装置類の点検用のドア」というような意味ではないかと思います。

------------------------

<長文のため、第4回目に続きます>

------------------------

<< 第1回目に戻る

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/01/19/7996032

<< 第2回目に戻る

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/01/26/8001429

当記事(第3回目)の先頭に戻る >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/02/01/8006969

第4回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/02/04/8008614

第5回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/02/08/8011670

第6回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/02/25/8028792

第7回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/03/01/8035414

第8回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/03/15/8049307

第9回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/03/22/8054981

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/04/02/8063585

第11回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/04/06/8066361

第12回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/04/10/8068839

第13回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/04/29/8080307

第14回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/05/07/8085368

第15回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/06/18/8114558

第16回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/07/30/8142253

第17回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/08/18/8154635

第18回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/08/24/8161851

第19回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/08/26/8163387

JAL123-急減圧流は存在しないと「事故調は認識している」(4) ― 2016年02月04日

(修正) 「当記事の要点」を全部削除しました。<R5/2023-8-4>

「なくても良い」と判断しました。

同時に、「見出し」としての<当記事の要点><記事本文>も削除しました。

==========

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/02/01/8006969

事故調査報告書には、前述したとおり、急減圧流が、あたかも存在したかのように思わせるための「トリック」が、いろいろ仕掛けてあります。

「プレッシャ・リリーフ・ドア」に関する記述を見ると、それが良く分ります。

『航空事故調査報告書 第1冊目 106ページ』を引用します。

(読みやすくするため、原文にない改行を、それぞれに加えています)。

(引用A)

---------------------------------------------------------------------------------

3.2.3.2 APU防火壁を含む尾部胴体の損壊(注1)

(中略)

(1) プレッシャ・リリーフ・ドア

このドアは墜落現場付近で発見された。

事故初期においてこのドアが開いたかどうかを知るための分解調査、試験等を行ったが、これを明らかにすることはできなかった(2.15.5参照)(注2)。

---------------------------------------------------------------------------------

(引用、以上)

(注1)「APU」については、下記、第2回目の記事で、図6を参照して下さい。

「APU防火壁」は、第2回目の記事で、図5に示す、金属製の板です。APUが発火した場合に、火災が胴体前方に燃え広がるのを防ぎます。

『JAL123-急減圧流は存在しないと「事故調は認識している」(2)』

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/01/26/8001429

(注2)「2.15.5参照」は、「2.16.5参照」の誤りです。「2.15.5」の項番は存在しません。

(分析A-1)

(トリック1) ※ この行追加 2016-4-22

これが、「トリック」の第1番目です。

非常に大事なことが、「欠落しています」。

「墜落現場付近で発見した時に」、「プレッシャ・リリーフ・ドア」が、「開いていたのか」、それとも、「閉じていたのか」、まったく述べていません。

いきなり、「このドアが開いたかどうかを知る」ための「分解調査、試験等を行った」という話に、持って行っています。

「分解調査、試験」も、もちろん大事ですが、それ以前に、「墜落現場で発見した時」に、「開いていた」のか、「閉じていた」のかを、きちんと目視確認し、それを記録し、報告書に明示しなければなりません。

もし、「現場で発見した時」に、「開いていた」ならば、飛行中にいわゆる「ドーン音」が生じた時、急減圧流が発生した可能性が濃厚です。

一方、もし、「現場で発見した時」に、「閉じていた」ならば、逆に、急減圧流は発生しなかった可能性が濃厚です。

そのため、「現場で発見した時」に、「開いていた」のか、「閉じていた」のかを確認するのが、極めて大事です。

ところが、(引用A)のとおり、これに関して、まったく触れていません。

この引用文を見る限り、事故調は、「現場で発見した時」に、「開いていた」のか、「閉じていた」のかの確認を、まったく行っていなかったとしか、解釈できません。

-------

実際には、「閉じていた」と、事故調は確認したはずです。

「閉じていた」からこそ、それを述べるわけに行かず、かといって、「開いていた」と述べたら「あからさまなウソになる」ので、苦しまぎれに、これに関する記述を「意識的に欠落させた」ものと思います。

ドアが「閉じていた」ということは、急減圧流が「発生していなかった」ということです。

------------------------

(分析A-2)

(トリック2) ※ この行追加 2016-4-22

「引用A」で、事故調は、

---------------------------------------------------------------------------------

事故初期においてこのドアが開いたかどうかを知るための分解調査、試験等を行ったが、これを明らかにすることはできなかった。

---------------------------------------------------------------------------------

と、述べています。

もし仮に、「分解調査、試験等を行った」にもかかわらず、「このドアが開いたかどうかを明らかにできなかった」ならば、なおさら、「墜落現場で発見した時」に、「開いていた」のか、「閉じていた」のかを、きちんと明示するのが当然です。

「少なくとも、発見時は、開いていました」

あるいは、

「少なくとも、発見時は、閉じていました」

このように、明示するのが、絶対に必要です。

どんなに少なくとも、これが「最小限、どうしても必要な情報」と言えます。

それを明示しなかったのは、「発見時に閉じていた」のを隠すためだと、解釈せざるを得ません。

------------------------

(参考)

事故調査報告書や、当時のマスコミ報道によれば、123便が「迷走飛行中」に、航空機関士が、無線で地上に「R5のドアがブロークン」と通報したことになっています。

そのため、かつて航空事故真相探求の著述で一躍有名となった柳田邦男・評論家が、墜落当日、夜のテレビ番組で「客室の、このドアが飛行中に飛散し、尾翼にぶつかったのが墜落原因ではないか」と発言していました。

ところが、墜落現場で発見された残骸は、R5ドアの窓が割れていただけで、ドアは飛散せず閉じていました。

そのため、柳田説は完全に消えました。

このように、残骸の初期状態をきちんと把握するのは非常に大事であり、必ず行うべきものです。

------------------------

もし仮に、胴体部分から、この「プレッシャ・リリーフ・ドア」が分離・飛散し、ドア単独で、墜落現場に落ちていたならば、発見時に、ドアが開いていたか、閉じていたかは、判別できません。

もし、そうであれば、そのように、事故調査報告書に明記するのが当然です。

ところが、そのような記述は、ありません。

それから考えると、発見時に、「ドアが胴体部分から分離して、単独で、墜落現場に落ちていたわけではない」と解釈せざるを得ません。

------------------------

なお、墜落現場で発見時に、ドアが開いていた、あるいは閉じていたとしても、飛行中にいわゆる「ドーン音」が生じた時に、開いた、あるいは開かずに閉じていたとは、必ずしも断言できません。

例えば、墜落時の衝撃で、閉じていたドアが、結果的に、開いた可能性もあります。

逆に、墜落時の衝撃で、開いていたドアが、閉じてしまった可能性もあります。

開いていたドアが、「迷走飛行中」に、振動や風圧により、結果的に閉じてしまう可能性もあります。

しかし、だからといって、「墜落現場で発見した時」に、「開いていた」のか、「閉じていた」のかを確認しなくて良いというものではありません。

発見した時点で、確認し、その後、第2段階以降の調査で、開いていたのが、結果的に閉じてしまったのか、それとも、閉じていたのが、結果的に開いてしまったのかを、分析するのが、当然の手順です。

もちろん、発見時の状態が、「ドーン音」が生じた時に、開いた、あるいは開かずに閉じていた状態と、同じである可能性も、十分あり得ます。

------------------------

<長文のため、第5回目に続きます>

------------------------

<< 第1回目に戻る

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/01/19/7996032

<< 第2回目に戻る

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/01/26/8001429

<< 第3回目に戻る

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/02/01/8006969

当記事(第4回目)の先頭に戻る >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/02/04/8008614

第5回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/02/08/8011670

第6回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/02/25/8028792

第7回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/03/01/8035414

第8回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/03/15/8049307

第9回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/03/22/8054981

第10回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/04/02/8063585

第11回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/04/06/8066361

第12回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/04/10/8068839

第13回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/04/29/8080307

第14回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/05/07/8085368

第15回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/06/18/8114558

第16回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/07/30/8142253

第17回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/08/18/8154635

第18回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/08/24/8161851

第19回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/08/26/8163387

JAL123-急減圧流は存在しないと「事故調は認識している」(5) ― 2016年02月08日

(修正) 「当記事の要点」を全部削除しました。<R5/2023-8-4>

「なくても良い」と判断しました。

同時に、「見出し」としての<当記事の要点><記事本文>も削除しました。

==========

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/02/04/8008614

第4回目の記事で引用した文章(引用A)の最後に、「2.15.5参照」とあります。

これが、次の「引用B」で示す文章に該当(がいとう)します。

ただし、「2.15.5」は誤りで、「2.16.5」が正しい表現です。

また、「引用B」では、(1)項の部分しか、引用していません。

(2)項、以降は、第6回目以降の記事で述べます。

『航空事故調査報告書 第1冊目 P.60』を引用します。

(読みやすくするため、原文にない改行を、それぞれに加えています)。

(引用B)

---------------------------------------------------------------------------------

2.16.5 スタビライザ・ジャッキ・スクリュ・アクセス・ドアに関する調査

(1) スタビライザ・ジャッキ・スクリュ・アクセス・ドア(以下「プレッシャ・リリーフ・ドア」という。)は、後部胴体内のスタビライザ・ジャッキ・スクリュへのアクセス・ドアであると同時に、非与圧区域である後部圧力隔壁より後方の後部胴体内が何らかの原因(*1)で加圧され、一定の圧力に達すると開いて加圧空気を機外に放出し、構造部材の破壊を防ぐ機能も有している。

(*1)加圧の原因としては、APU高圧空気ダクト及び後部圧力隔壁の破損等が考えら

れる。

プレッシャ・リリーフ・ドアは、面積0.485平方メートルを有し、前方がヒンジ、後方が(2)のラッチの外側へ開くドアである。

---------------------------------------------------------------------------------

(引用、以上)

※「プレッシャ・リリーフ・ドア」の正式名称は、上記のとおり、「スタビライザ・ジャッキ・スクリュ・アクセス・ドア」です。

「スタビライザ・ジャッキ・スクリュ」を点検するために、整備士が出入りするためのドアです。

そのためのドアを、急減圧流を機外に放出するための「プレッシャ・リリーフ・ドア」として、兼用しています。

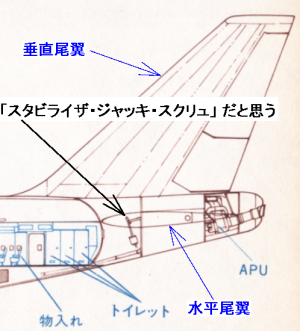

※「スタビライザ・ジャッキ・スクリュ」は、図1に示す部分だと思います。

※「スタビライザ」とは、一言で言えば、水平尾翼のことです。

図1 スタビライザ・ジャッキ・スクリュ

(出典: 『航空情報2月号臨時増刊 №329 エアバス・ジャンボ』 酣燈社、を引用・編集)

※※ 図を参照しながら、本文をご覧になる場合、当記事を 「二つのタブ」 で同時に開き、一方のタブを 「図の表示専用」 にすると、非常に便利です。

※この図は、ボーイング747型機ですが、123便の機体(JA8119)ではありません

※「スタビライザ・ジャッキ・スクリュ」は、水平尾翼の「取付角」を変化させるための機構です。

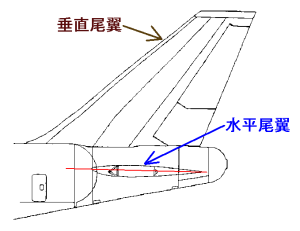

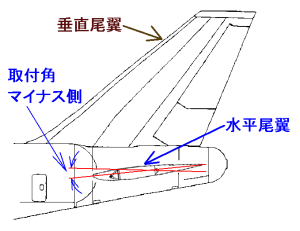

図2~図4のように、水平尾翼は、上下に「首を振る」ように作ってあります。

「スタビライザ・ジャッキ・スクリュ」の「ねじ軸」を、ぐるぐる回転させて、水平尾翼を、上下に「押したり、引いたりして」角度を変える構造になっているものと思います。

「回転させる」のは、恐らく電動モーターだと思いますが、ひょっとすると、油圧駆動のモーターかもしれません。

図2 水平尾翼の「取付角」変化(水平時)

(出典: 『航空事故調査報告書 第1冊目 付図-7 尾翼ステーション図』 運輸省航空事故調査委員会、を引用・編集)

図3 水平尾翼の「取付角」変化(上向き時)

(出典: 『航空事故調査報告書 第1冊目 付図-7 尾翼ステーション図』 運輸省航空事故調査委員会、を引用・編集)

図4 水平尾翼の「取付角」変化(下向き時)

(出典: 『航空事故調査報告書 第1冊目 付図-7 尾翼ステーション図』 運輸省航空事故調査委員会、を引用・編集)

※図2~4は、あくまでも「概念図」です。

水平尾翼の回転軸が、どこにあるか分らないので、「正確な首振り状況」は、描けません。

※「取付角」を変化させる操作は、水平尾翼に関する「操縦操作」の一環として、パイロットが操縦席で行います。

通常は、操縦桿についているスイッチ(トリム・スイッチ)で、操作します。

※この操作の目的は、一言で言えば、「機体の、上下方向のバランスを取るため」です。

※747ジャンボ機に限らず、大型のジェット機などでは、当り前に行っています。

------------------------

(分析B)

冒頭の、「引用B」にトリックはありません。

ただし、次の部分は、後のトリックに関わってきます。

---------------------------------------------------------------------------------

(*1)加圧の原因としては、APU高圧空気ダクト及び後部圧力隔壁の破損等が考えら

れる。

---------------------------------------------------------------------------------

これに関しては、今後、何回目かの記事で述べます。

なお、「引用B」で、一番最後の部分は、日本語としてあいまいで、分りづらい表現です。

トリックでは、ありません。

---------------------------------------------------------------------------------

…… 前方がヒンジ、後方が(2)のラッチの外側へ開くドアである。

---------------------------------------------------------------------------------

これについては、次回の「引用C」と、またがっているので、次回の記事で述べます。

------------------------

<長文のため、第6回目に続きます>

------------------------

<< 第1回目に戻る

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/01/19/7996032

<< 第2回目に戻る

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/01/26/8001429

<< 第3回目に戻る

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/02/01/8006969

<< 第4回目に戻る

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/02/04/8008614

当記事(第5回目)の先頭に戻る >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/02/08/8011670

第6回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/02/25/8028792

第7回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/03/01/8035414

第8回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/03/15/8049307

第9回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/03/22/8054981

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/04/02/8063585

第11回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/04/06/8066361

第12回目に進む >>

https//21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/04/10/8068839

第13回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/04/29/8080307

第14回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/05/07/8085368

第15回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/06/18/8114558

第16回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/07/30/8142253

第17回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/08/18/8154635

第18回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/08/24/8161851

第19回目に進む >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/08/26/8163387

最近のコメント