JAL123-事故調査報告書「ボイス・レコーダ記録」を見ると、「急減圧流は存在しない」と解釈できる(4) ― 2018年02月09日

第3回目の記事から続きます。

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/12/23/8753918

-----------------------------------

大変お待たせしました。

しかしながら、今回(第4回目)の記事は、「番外編」 とも言えます。

前回(第3回目)で、「引用D」 を掲示しました。

この引用文中に、「注記を16件」 加えました。

そのため、引用した原文が、「注記で多数に分割され、非常に読みづらく」 なりました。

----------

そこで、「16件の注記」 を、すべて、「引用文の後」 に一括表示しました。

それが、後述の 「引用D-1」 です。

「引用した原文」 は、当然ながら、前回(第3回目)記事の 「引用D」 と同じです。

「16件の注記」 も、内容は同じです。

ただし、大半は、「図を追加」 しています。

「この追加図」 の一部は、「既存の記事で掲示した」 ものと同じです。

それ以外は、「新たな図」 です。

----------

先般、下記 「連絡事項」 の記事でお知らせした通り、第3回目の記事中で、「注6に関して、修正」 を行いました。

そのため、今回(第4回目)の記事では、「注6」は、「修正を加えた後の文章」 に変更しています。

具体的な変更内容は、お手数ですが、「第3回目の記事」(下記にURL) をご参照願います。

(既存の記事A)

『【連絡事項】 昨年の記事『JAL123-事故調査報告書「ボイス・レコーダ記録」…… 解釈できる(3)』で、修正が1件あります』

2018年01月06日

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2018/01/06/8763308

(既存の記事B)

『JAL123-事故調査報告書「ボイス・レコーダ記録」を見ると、「急減圧流は存在しない」と解釈できる(3)』

2017年12月23日

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/12/23/8753918

----------

※ 「図の追加」 を行った注記は、以下の通りです。

(注1)(注2)(注3)(注4) (注7)(注8) (注10)(注11) (注13)(注14)

(注6)文章の修正のみ

(注9)文の追加のみ

-----------------------------------

以下、当記事の本題です。

出典: 米田憲司 ・ 著 『御巣鷹の謎を追う 日航123便事故20年』 (宝島社)

※ 「印刷物である、同書の誌面レイアウト」 を、そのまま、当ブログ画面上で用いると、かえって分かりづらくなるので、少し変更しています。

※ 引用文中で、<説明文> の表示は、原文にはありません。

※ 原文では、「説明文」 に相当する部分全体を 「かぎかっこ」 で囲む表現をしています。

※ <著者の発言文> の表示も、原文にはありません。

※ 必要に応じて、「原文にない改行」 を加えています。

----------

※※ 「注記」 を参照しながら、本文をご覧になる場合、当記事を 「二つのタブ」 で同時に開き、一方のタブを 「注記の表示専用」 にすると、非常に便利です。

(引用D-1)(上記の出典139~142ページ)

-----------------------------------------------------------------------------

■ 全日空の急減圧発生訓練

どの航空会社でも、運航乗員は片方のエンジンがトラブルを起こしてストップしたときの対応や機体が損傷して機内の空気が一気に外に吐き出されることによって起きる急減圧の対応訓練をシミュレーター(模擬飛行装置)を使って行なっている。

(中略)

ここでは、全日空の運航乗員に急減圧に対処する典型的な訓練の方法を聞いたので紹介したい。

★何かの原因で急減圧が発生したと想定。

機長 「どうした 何が起こった」

副操縦士 「ラピッド デコンプレッション」(急減圧だ)

機長 「マスク オン」(酸素マスクをつけろ)

<説明文>

この間、航空機関士は数秒で空気漏れが原因となった減圧を想定して、四基のエンジンから抽出される空気(注1)を共通ダクトに集め、共通ダクトに二個装備されている分離弁の一方を閉じる。

そうすることによって、分離弁より下流に空気漏れがあった場合は正常なダクトが空気を供給するので、減圧を停止することができる。

また、三個装備されている与圧装置すべてを作動させることによって、減圧の程度を緩和する場合もある

航空機関士はこれらの操作をしても減圧が回復できないときは、機長に報告する。

機長 「OK。緊急降下実施。1万3000フィートまで降下する。ATCトランスポンダーを7700(緊急事態発生コード番号)にセットせよ(注2)」

<説明文>

機長はオートスロットル=自動推力装置を外し、エンジンをアイドル(注3)にし、スピードブレーキ(注4)を開いて交差する航空機と衝突の可能性の少ないほうへ変針し、急降下を開始する。

副操縦士は安全ベルト着用サインを点灯させ、ATCトランスポンダーを7700にセットし、ATC〈東京航空交通管制部〉機関(注5)に緊急降下を通告する。

副操縦士 「東京航空交通管制部(注6)、こちら全日空000便。急減圧発生。緊急降下を開始した。1万3000フィー卜まで降下する」

ATC 「了解。全日空000便、緊急降下を承認する。1万3000フィー卜まで降下せよ。到達したら一報せよ」

<説明文>

この間、航空機関士は十五秒から二〇秒以内に最低回転数に絞ったエンジンが停止しないように点火装置のスイッチをオンにしておく(注7)。

また、客室高度を確認し、1万3000フィートを超えていれば(注8)乗客用酸素マスクが自動的にドロップしていることを確認する。

作動していなければ、スイッチを操作してマスクをドロップさせる。

機長 「航空機関士は急減圧・緊急降下のチェックリストを実施せよ」(注9)

機関士 「了解」

<説明文>

航空機関士は該当するチェックリストに従って無言でチェックする。

無言のチェックは極めて緊急性を要求する事態であるため、パイロットには機の操縦に専念させ、余計な負担をかけさせないためである。

機長 「状況を点検して知らせよ」

機関士 「依然として機内与圧はコントロールできない。機体に損傷はない」 もしくは 「機体に重大な損傷がある」

<説明文>

機長は機体に損傷がなければ車輪を降ろして降下率を深める操作を、機体に重大な損傷があれば、車輪は格納したまま、あまり深すぎない降下率で急降下する。(注10)

航空機関士は機長の指示に従って、操作に手抜かりがないかを確認していく。

これは緊急降下開始後から操作してきた共通ダクトの分離弁の閉鎖、すべての与圧装置の作動、安全ベルト着用サインの点灯、酸素マスクの作動、エンジン点火装置の作動スイッチオン、車輪の状態確認、自動操縦装置の使用有無、速度が限界を超えていないか、スコーク7700のセット、バンク角が45度を超えていないこと(注11)などを再確認する。

機関士 「確認終了」

機長 「了解」

<説明文>

機体が1万3000フィートまで、あと2000フィートに近づいたとき。

副操縦士 「目標高度の2000フィート手前」

副操縦士 「目標高度の1000フィート手前」

<説明文>

機長は目標高度で巡航に切り替えるためにスピードブレーキを元に戻し、降下率を緩和し始め、適当な時期にパワーをアップし、他の乗員に速度、出力を提示する。

機体が水平飛行に移行した段階になると。

機長 「チェックリストの残りを実施せよ」(注12)

<説明文>

航空機関士はスピードブレーキがダウン位置に格納されていることの確認、車輪引き上げの確認、高度計の気圧補正=飛行中の地域の気圧による高度計の補正(注13)=を行う。

乗員酸素供給システムを純酸素から空気と酸素の混合供給に切り替える(注14)などを確認し、報告する。

機長 「状況を知らせよ」

<説明文>

機体が1万3000フィートまで下りていても、客室高度はまだ酸素マスクがドロップする高さであるため、さらに安全な一万フィートまで降下することになる(注15)。

機関士 「客室高度1万3000フィートのまま」

機長 「了解、1万フィートに降下する」

副操縦士 「束京コントロール、全日空000便、1万フィートまでの降下を要求する。依然として与圧装置をコントロールできない」

ATC 「全日空000便、許可する。降下し、1万フィートを維持せよ」

機長 「1万フィートに到達したら客室に酸素マスクを外してよいと連絡を。乗客の状態、客室の様子を聞いてくれ」

<説明文>

副操縦士または航空機関士は、インターホンを使って客室乗務員に酸素マスクを外しても支障のない旨を伝え、客室の状況を確認。機長に報告する。

機長 「オキシジェンマスク オフ」(運航乗員の酸素マスクを外してもよろしい)

<説明文>

まず、副操縦士と航空機関士がマスクを外し、その間は機長が単独で機の操縦を行なう。

副操縦士と航空機関士がマスクを格納したらその旨をコールする。

そのコールを確認して機長は操縦を一時、交替することを指示。

機長 「操縦を交替せよ」

副操縦士 「こちらが操縦を引き受けた」

<説明文>

機長は自分のマスクを外して格納する。

機長 「操縦を代わる」(注16)

<説明文>

これ以降は 「緊急事態」 を脱出できたので相談しながらその後のフライトについて打ち合わせる。

<著者の発言文>

典型的な急減圧発生時の操縦マニュアルである。

123便のボイスレコーダーの会話と比較すると、まったく急減圧が起きている事態とはかけ離れていることがよく分かる。

-----------------------------------------------------------------------------

(引用D-1、以上)

※※ 以下の「注1~16」 を参照しながら、「引用D-1」 をご覧になる場合、当記事を 「二つのタブ」 で同時に開き、一方のタブを 「注記の表示専用」 にすると、非常に便利です。

(注1)

客室内など機内の 「与圧、および、空調」 は、ジェット・エンジンの内部で得られる高圧空気(燃焼させる前の空気)の一部を取り出して、「所定の気圧や温度に調整」 して、行っています。

そのため、エンジンに不具合が生じると、そこで発生した 「煙など」 が、客室内に流入する故障が生じることがあります。

それが、時々、マスコミでも報じられます。

(図1) ボーイング747型、実機の操縦席写真

(出典: 『ザ・コクピット 2003年1月1日発行』(イカロス出版)を引用、追記)

※ 「図1」 は、以下の記事で掲示した図を、再掲しています。

(既存の記事)

『「FS」ならば、「飛行機の操縦」が素人でも自由に出来ます(13)』

2017年07月29日

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/07/29/8629975

「航空機関士」が、「図1」 の右側にある 「航空機関士席の計器盤」 を操作して、機内の 「与圧、空調」 を行います。

(注2)

「ATCトランスポンダー」 と、「スコーク7700」 については、お手数ですが、以下の記事を、ご参照下さい。

(既存の記事)

『JAL123-「スコーク77」に関する、大きな「虚論」(1/8)』

2015年12月10日

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2015/12/10/7943988

「この記事に掲示した図」 を再掲したのが、下の 「図2、図3」 です。

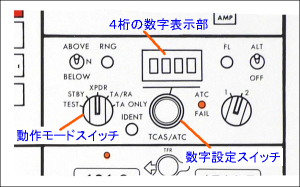

(図2) 全日空ボーイング747型機 「ATCトランスポンダ制御器」

(出典: 『ザ・コクピット』2003年1月1日 イカロス出版)

(図3) ATCトランスポンダ制御器の説明

(出典: 『航空工学講座・第10巻 航空電子・電気装備』(日本航空技術協会)を引用、追記)

※ 「図3」 は、古い機種の説明図です。「図2」 に対応しているかどうか不明です。

(図4) ボーイング747型機の 「ATCトランスポンダ制御器」(右側から見る)

(出典: 自分で撮影。日本航空のフライト・シミュレータ展示品)

※ 「図4」 は、以下の記事で紹介した、「日本航空のボーイング747型機フライト・シミュレータ装置(展示品)」 を撮影した写真です。

(「図5」 以下、関係する各図も同様)。

(既存の記事)

『「FS」ならば、「飛行機の操縦」が素人でも自由に出来ます(11)』

2017年07月22日

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/07/22/8625526

(図5) ボーイング747型機の 「ATCトランスポンダ制御器」(正面・斜め上側から見る)

(出典: 自分で撮影。日本航空のフライト・シミュレータ展示品)

(図6) ボーイング747-200型機の 「ATCトランスポンダ制御器」

(出典: 日本航空作成の乗員訓練用 「紙レーター」 を、写真撮影、抜き出し追記)

※ 「図6」 は、下記 「図7」 で、「ATCトランスポンダ制御器」 部分だけを抜き出したものです。

(図7) ボーイング747-200型機の「乗員訓練用 『紙レーター』 」

(出典: 日本航空作成の乗員訓練用 「紙レーター」 を、写真撮影して追記)

※ 「図7」 は、本物の乗員訓練用に用いる、俗称 「紙レーター」 です。

「紙製のフライト・シミュレータ」 という意味です。

「計器や表示灯、スイッチ、レバーなどの位置」 を覚えるための、大事な教材です。

毎日の操縦訓練での、予習や復習などにも使います。

これ以外にも2枚あり、合計3枚一組です。

(機長・副操縦士席の計器盤2枚。航空機関士席の計器盤1枚)。

この「図7」 は、機長・副操縦士席用の 「2枚目」 です。

用紙サイズは、各図とも 「A1判」 です(新聞「見開き2ページ」 より少し大きめ)。

(注3)

「アイドル」 とは、自動車のアイドリングと同じです。

エンジンの出力(回転数)を、最小限に絞る状態を指します。

当然ながら、機体を浮かせる力はありません。

機体は、ドンドン降下して行きます。

一番、急降下しやすくなります。

ただし、エンジンを停止したら、与圧、油圧、電力なども、すべて停止するので、どれほど急降下する場合でも、エンジンを停止するわけにはいきません。

(図8) ボーイング747型機の 「パワー・レバー」

(出典: 自分で撮影。日本航空のフライト・シミュレータ展示品)

「図8」 で、エンジンが4発あるので、エンジン出力操作用パワー・レバーの 「握り」 部分にも、それに対応する 「1~4」 の番号が付いています。

パイロットから見て、一番左側(左主翼側)が 「第1エンジン」、一番右側(右主翼側)が 「第4エンジン」 です。

1本のレバーに、「握り」 が各2個付いています。

「上側の握り」 をパイロットが握ります。

「下側の握り」 は、航空機関士が、パイロットを補佐するために握ります。

離陸時などは、パイロットと航空機関士が、同時に握ります。

(もちろん、パイロットが、操作の主導権を持ちます)。

(ただし、「ボーイング747型機」 以外のすべて(?)の機種は、「握り」 が各1個だけです)。

(特に、現代の機種は、航空機関士が乗務していないので、各1個しか 「握り」 がないのが当然です)。

「パワー・レバー」 を一番手前に引くと、エンジンが 「アイドリング状態」 になります。

「前方(機首側)」 一杯に押すと、「最大出力状態」 になります。

言うまでもなく、「パワー・レバー」 は、機長と副操縦士との間にあるので、両者どちらでも自由に操作できます。

通常は、4本のレバーを片手で一緒に握り、4本を同時に操作します。

この 「パワー・レバー」 左後方に、4個一組で、縦に3列、並んで見えるのが 「エンジン計器」 です。

なお、「図8」 では見えませんが、4本の 「パワー・レバー」 の背後に、それぞれ 「逆噴射レバー(リバース・レバー)」 があります。

(「パワー・レバー」 と一体化しているので、「パワー・レバー」 と一緒に前後に動きます)。

機体が接地後、着陸滑走中に、この 「逆噴射レバー」 を引き起こし、エンジンの逆噴射を行い、機体を減速させます。

(この時、エンジン音が、大きくなります)。

(注4)

「スピードブレーキ」 は、操作レバーが、機長席のすぐ右脇にあります。

このレバーを、手前に引き起こすと、動作します。

お手数ですが、以下の記事を、ご参照下さい。

この文中で、「(図1)ボーイング737-800シミュレータ操縦室正面の写真」 の部分で述べています。

(ただし、機種は、ボーイング747型機ではなく、ボーイング737型機です)。

(既存の記事)

『「FS」ならば、「飛行機の操縦」が素人でも自由に出来ます(4)』

2016年09月15日

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/09/15/8190590

(図9) ボーイング747型機の 「スピード・ブレーキ・レバー」

(出典: 自分で撮影。日本航空のフライト・シミュレータ展示品)

「図9」 で、「パワー・レバー」 のすぐ左側にあるのが、「スピード・ブレーキ・レバー」 です。

「このレバー」 を手前に引くと、主翼上面にある 「スポイラー」(横長の板)が立ち上がり、気流を妨げ、機体を浮かせる 「揚力」 が減少するので、ブレーキの働きをします。

(注5)

「ATC機関」 とは、「航空管制機関」 の全体を指す表現です。

「東京航空交通管制部」 に限りません。

この 「全日空の操縦マニュアル」 では、ATCとして 「東京航空交通管制部」 を通信相手として想定しているので、このような注記を入れたものと思います。

(注6)

「副操縦士」 の発言で、「東京航空交通管制部」 の言い回しは、実情に合いません。

「東京コントロール」 という表現を用いるのが、「航空管制の無線通信」 としては、本来のやり方です(これより後で、この表現が出てきます)。

航空管制に限らず、無線通信では、「自分を表す名称(呼出符号、または、呼出名称 = コール・サイン)」 が、電波法に基づき、「無線局の免許状」 で、規定されています。

「相手」 を呼び出す時は、相手側の 「無線局の免許状」 に規定されている、「相手側のコール・サイン」 を用いて、呼び出します。

「無線局の免許状」 には、それぞれ、「自分側のコール・サインだけ」 が、規定(記載)されています。

「自分側」 の免許状に、「相手側のコール・サイン」 までは、規定(記載)されていません。

「自動車に例える」 ならば、「自分の車」 には、「自分のナンバープレートしか」 付いていません。

「他車のナンバープレート」 までもが、付いているはずがありません。

それと、同じです。

「注6」 の2行目にある、「東京コントロール」 が、この場合では 「相手側のコール・サイン」 です。

(注7)

「ジェット・エンジン」 の場合、エンジンが始動し、安定すれば、点火栓の動作は停止します。

エンジンの燃焼室内で、燃料が燃焼しているので、その後から注入される燃料も、自動的に発火燃焼します。

そのため、点火栓を常時動作させる必要がありません。

一方、飛行中に、気象状況の影響で燃焼の炎が消えてしまうなど、何らかの可能性があれば、意識的に点火栓を動作させます。

ピストン・エンジンでは、自動車と同様、常に点火栓を動作させます。

どちらのエンジンでも、航空機の場合、点火栓は2系統あり、安全性を高めています。

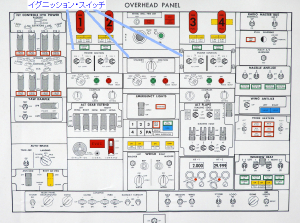

(図10) ボーイング747-200型機の乗員訓練用 「紙レーター」で、「頭上パネル」部分

(出典: 日本航空作成の乗員訓練用 「紙レーター」 を、写真撮影、抜き出し追記)

※ 「図10」 は、前掲した、乗員訓練用 「紙レーター」 3枚組の1枚目で、「頭上パネル」(オーバーヘッド・パネル)部分を抜き出したものです。

(図11) ボーイング747型機の 「頭上パネル」

(出典: 自分で撮影。日本航空のフライト・シミュレータ展示品)

「図11」 が、シミュレータ装置での、「頭上パネル」 位置を示します。

(ガラスの反射で、見づらいです)。

(図12) ボーイング747型機の 「イグニッション・スイッチ1・2」

(出典: 自分で撮影。日本航空のフライト・シミュレータ展示品)

「図12」 は、第1・第2エンジンの 「点火栓スイッチ」(イグニッション・スイッチ)です。

(図13) ボーイング747型機の 「イグニッション・スイッチ3・4」

(出典: 自分で撮影。日本航空のフライト・シミュレータ展示品)

「図13」 は、第3・第4エンジンの 「点火栓スイッチ」(イグニッション・スイッチ)です。

(図14) ボーイング747型機の 「イグニッション・スイッチ(中央部)」

(出典: 自分で撮影。日本航空のフライト・シミュレータ展示品)

「図14」 は、4個の 「点火栓スイッチ」 全体を制御するためのスイッチと思いますが、良く分かりません。

なお、ジェット・エンジンの場合、2系統ある点火栓の内、1系統だけを用います。

(もう一方は、予備システムとして存在)。

ピストン・エンジンの場合は、常時2系統を同時に使用します。

(注8)

ここで言う 「客室高度」 は、客室内の 「与圧の強さ(気圧)」 のことです。

機体が実際に飛行している場所(高さ)を表す、「飛行高度」 とは意味が異なります。

パイロットにとっては、「気圧そのもの」 で表現するよりも、「その気圧に相当する高度」 で表現したほうが、操縦する上で実用的なので、「気圧ではなく高度」 で表現しています。

「1万3000フィートを超えていれば」 とは、客室内が、この高度よりも 「高い高度にある」 ことを、意味します。

つまり、「与圧の気圧としては、必要な気圧よりも低い」 ことを意味します。

そのため、酸素マスクが、自動的に落ちてきます。

(機体外側の 「大気」 においては、「高度が高いほど、気圧が低い」 のは、言うまでもありません)。

◎ 気圧の単位は、「psi(ポンド・パー・スクエア・インチ)」 です。

1psi ならば、1平方インチ当たり、1ポンドの圧力となります。

1psi = 0.07307kg/cm2

(図15) ボーイング747-200型機の乗員訓練用 「紙レーター」で、「航空機関士の計器盤(全体図)」

(出典: 日本航空作成の乗員訓練用 「紙レーター」 を、写真撮影して追記)

(図16) ボーイング747-200型機の乗員訓練用 「紙レーター」 で、「客室与圧パネル」部分

(出典: 日本航空作成の乗員訓練用 「紙レーター」 を、写真撮影、抜き出し追記)

(図17) ボーイング747-200B型機の 「客室与圧パネル」

(出典: 清水保俊『ラスト・フライト ジャンボ機-JA8165号機の場合』(講談社)の写真・解説文を引用、追記)

「図17」 で、「客室高度の設定ツマミ」 を回して、所定の与圧を行います。

「キャビン高度計」 が指示する高度が、この「注8」 で言う 「客室高度」 です。

客室内だけではなく、操縦室の与圧も、これで制御します。

(注9)

日本語としては、「チェックリストを実施する」 との表現は、いささか不自然とも言えます。

「チェックリストの、『いったい何を』 実施するのだ?」と、ツッコミを入れたくなります(笑)。

しかし、航空界では、この表現を用います。

ひょっとすると「英語の直訳」 かもしれません。

(注10)

「車輪を降ろせば」 空気抵抗が増えるので、機体は、より一層降下します。

そのため、緊急時でなくても、着陸進入中などに、飛行速度を抑えるために、意識的に車輪を降ろす場合もあります。

ただし、「車輪を降ろせる最大限度の飛行速度」 が、機種ごとに決まっています(車輪の破損を防ぐため)。

(図18) ボーイング747型機の 「車輪レバー」

(出典: 自分で撮影。日本航空のフライト・シミュレータ展示品)

「車輪レバー」 は、基本的には、機長の指示を受けて、副操縦士が操作します。

(出典: 自分で撮影。日本航空のフライト・シミュレータ展示品)

「図19」 では分かりづらいですが、レバーの腕部分は、「それなりの長さ」 があります。

飛行中、「レバー」 は、中央の 「OFF」 位置にあります。

「脚下げ時」 には、「レバー」 をいったん手前に引いてから、下の 「DN」 位置に下げます。

レバーの 「握り」 部分は、「タイヤの形」 にしてあり、「車輪レバー」 だと確実に分かるようにしてあります。

かつて、「フラップ(下げ翼)・レバー」 と、「車輪レバー」 を間違えて操作した事故があり、このような造りになりました。

着陸脚が正常に出ると、「緑灯」 が点灯します。

脚出し操作中は、「赤灯」 が点灯するものと思います。

なお、「フラップ・レバー」 は、下の 「図20」 です。

(出典: 自分で撮影。日本航空のフライト・シミュレータ展示品)

「フラップ・レバー」 の握り部分は、いかにも、「フラップ(下げ翼)」 のイメージそのものです。

これも、「車輪レバー」 と間違えるのを防ぐためです。

(注11)

「バンク角」 とは、機体の 「左右方向の傾き」 を表す角度のことです。

以下の記事で、「(図10)最も重要な計器写真の説明」 の部分で、多少述べています。

(ただし、この記事では、「バンク角」 の表現は、意識的に行っていません)。

(既存の記事)

『「FS」ならば、「飛行機の操縦」が素人でも自由に出来ます(4)』

2016年09月15日

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2016/09/15/8190590

(図21) 「バンク角」 の説明図

(出典: 『航空工学講座・第1巻 航空力学』(日本航空技術協会)を引用、編集)

「バンク角」 とは、「図21」 の通り、「水平線と機体の傾き(左右方向)」 とのなす角度です。

(注12)

緊急降下から、水平飛行に戻した後にも、「急減圧・緊急降下チェックリスト」 で点検する必要があるので、その点検項目は、「緊急降下中には、点検せず保留」 にしてあります。

水平飛行に戻ったので、「保留した、残りの点検項目を点検しろ」 と機長が命じたわけです。

(注13)

航空機の高度計は、「気圧高度計」 と、「電波高度計」 の2種類あります。

通常は、「気圧高度計」 を用います。

「高度に応じて、気圧が変化する」 大気の性質を利用して、「気圧の変化に対応する高度に換算」 して、目盛りを振ってあります。

この「目盛りを、針が指し示して」、高度を 「フィート(単位)」 で表示します。

ところが、気象の変化により、同じ地点でも、気圧が変化します。

そのままでは、勝手に高度の指示が、変化してしまいます。

それを防ぐために、気象機関が、常時気圧を測定し、航空管制機関に伝えます。

その気圧値を、無線でパイロットに知らせます。

パイロットは、それを受けて、「気圧高度計」 のツマミを回して、現在の気圧値に合わせ、高度計の指示を補正します。

そのため、「気圧高度計」 には、「気圧数値を表示するための、小さな窓」 が設けてあります。

ただし、現代の 「デジタル式計器」 では、もっと 「堂々とした表示方式」 になっています(笑)。

◎ 「電波高度計」 は、「着陸時だけ」に使います。

小型機などは、費用がかかるので、「電波高度計」 までは装備していません。

(図22) ボーイング747型機の 「高度計(2種類)」

(出典: 自分で撮影。日本航空のフライト・シミュレータ展示品)

前述した、「気圧数値を表示するための、小さな窓」 が、この 「図22」 で示す 「気圧表示窓」 です。

「ミリバールと、インチHg」 の2種類を同時に表示しています。

上側の窓が 「ミリバール」 で、下側が 「インチHg」 です。

標準的な気圧 「1013ヘクトパスカル(ミリバール)」 に対応するのが、「29.92インチHg」 です。

日本や米国の航空界では、「インチHg」 を用います。

この気圧を 「補正するためのツマミ」 が、下記の 「図23」 です。

なお、上の 「図22」 では、「高度1,000フィート」 を指示しています。

指針が、「100フィートと、10フィートの桁」 を指示します。

(この指針は、時計の針と同様に、何回転もします)。

さらに、「100フィート以上の桁」 を、「機械式のデジタル数字」 で表示します。

ここでは 「1万フィート」 の数値(桁)は存在しないので、それを表す 「縞模様の警告フラッグ」 が出ています。

(図23) ボーイング747型機の 「高度計の気圧補正ツマミ」

(出典: 自分で撮影。日本航空のフライト・シミュレータ展示品)

※ 「図23」 は、副操縦士席の高度計です。

(「図22」 は、機長席側です)。

このツマミを回すと、上記の気圧表示窓の数字が変化します。

それと同時に、高度計の指示も変化して行きます。

なお、この 「注13」 で以下の通り、前述しました。

「ところが、気象の変化により、同じ地点でも、気圧が変化します。」

一方、異なった地点、例えば 「出発地と到着地」 などは、当然気圧が異なります。

この場合も、それぞれの地点で、気圧補正が必要です。

◎ 「高度計の補正」 は、正しくは 「高度計の規正」 と言います。

(注14)

乗客用の酸素マスクと、運航乗員用の酸素マスクとは、システムがまったく別系統になっています。

そのため、「純酸素」 から、「空気と酸素の混合供給に切り替える」 操作を行うようです。

(素人なので、この点は、良く分かりません)。

(図24) ボーイング747型機の 「機長席の酸素マスク」

(出典: 自分で撮影。日本航空のフライト・シミュレータ展示品)

※ 「図24」 は、ガラスの反射で、見づらくなっています。

「運航乗員用の酸素マスク」 は、鼻と口に当てるだけではなく、体を動かしても外れないように、頭から 「すっぽりかぶる」 構造になっています。

「通話や無線通信に用いるマイク」 が組み込んであります。

(図25) ボーイング747型機の 「副操縦士席の酸素マスク」

(出典: 自分で撮影。日本航空のフライト・シミュレータ展示品)

「図24、図25」 いずれも、酸素マスクを 「つり下げている位置」 が、不自然な気がします。

実際の収納場所は、もっと 「じゃまにならない位置」 にあるはずです。

(図26) ボーイング747型機の 「機長席側の酸素マスク制御パネル」

(出典: 自分で撮影。日本航空のフライト・シミュレータ展示品)

前述の、「純酸素」 から、「空気と酸素の混合供給に切り替える」 操作は、この 「制御パネル」 で行うものと思います。

(注15)

「注8」 で述べたように、「機体の飛行高度と、客室高度」 は、意味が異なります。

ここでは、「機体の飛行高度が、1万3000フィートまで低下したにも関わらず、客室高度は、それよりも高い高度に陥ったまま(気圧が低いまま、回復しない)」 ということになります。

そのため、さらに、機体を1万フィートまで低下させて、「客室の気圧を、与圧で高めるのではなく、自然に高める」 判断を下しました。

(注16)

実際には、副操縦士が、「そちらと操縦を交代する」 と返答するはずです。

機長が 「自分で操縦する」 と言明したにも関わらず、副操縦士が、それに応じて返答しないと、厳密に言えば、「操縦の主導権を、誰が握っているのか」 分からなくなります。

これは、非常に危険です。

下手をすると、「お互いに、『自分が主導権を握っている』 との誤解に陥る」 危険性があります。

「操縦主導権」 の受け渡しは、「必ず、お互いに明確に行う」 必要があります。

この時、用いる言葉は、次の2種類と明確に決まっています。

◎ 相手に主導権を委ねる時 → 「ユー・ハブ(ユー・ハブ・コントロール)」

◎ 自分が主導権を持つ時 → 「アイ・ハブ(アイ・ハブ・コントロール)」

-----------------------------------

この 「引用D-1(引用D)」 と、「CVR記録」 との関係について、次回(第5回目)の記事で、具体的に述べる予定です。

-----------------------------------

以下、長文のため、第5回目に続きます。

-----------------------------------

<< 第1回目に戻る

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/11/22/8732511

<< 第2回目に戻る

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/12/02/8739015

<< 第3回目に戻る

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/12/23/8753918

当記事(第4回目)の先頭に戻る >>

https://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2018/02/09/8785313

陸上自衛隊・攻撃ヘリ墜落事故、「メイン・ローター・ヘッド写真」は非常に奇妙、「意図的な事件」の可能性があると思えてなりません ― 2018年02月23日

相変わらず、更新が遅れて申し訳ありません。

すでにお知らせした通り、用事がいろいろあります。

(いくつかは、片付きましたが)。

一方、新たなパソコンのトラブルが発覚しました。

インターネット接続で、ある特定の条件の時だけ、やっかいな不具合が生じます。

サポートに問い合わせて、対処しているところですが、長引くかもしれません。

いずれにしても、当分の間は、いろいろな用事に追われ、更新が遅れてしまうと思います。

どうか、ご了承願います。

-----------------------------------

以下、本題です。

陸上自衛隊の 「(対戦車)攻撃ヘリコプタ AH64D型 アパッチ・ロングボウ」 が、今月(2月)5日、佐賀県神埼 《かんざき》 市で墜落しました。

ところが、この墜落機の 「メイン・ローター・ヘッド写真」 を見ると、何とも 「奇妙な印象」 を受けます。

(図1) 墜落機の 「メイン・ローター・ヘッド写真」

(出典: 『東京新聞』 平成30年(2018年)2月12日・朝刊を引用)

※※ 図を参照しながら、本文をご覧になる場合、当記事を 「二つのタブ」 で同時に開き、一方のタブを 「図の表示専用」 にすると、非常に便利です。

※※ 当記事の各図は 「拡大図付き」 です。マウスの左クリックで、「拡大図、元の図」 に切り替えられます。

「図1」 を見る限りでは、「メイン・ローター・ヘッド」 全体が、隅々まで完全に腐食しています。

さらには、「赤さび」 と思えるものが、複数存在します。

(ブログの画像は、解像度が低いので、分かりにくいかもしれませんが)。

2月12日付の、この新聞写真を見た時、「長年にわたって屋外に放置し、雨ざらしにしていた物体」 と思いました。

ところが、言うまでもなく、マスコミ報道によれば、墜落したのは今月(2月)の5日です。

そして、東京新聞の記事によれば、この 「メイン・ローター・ヘッド」 を回収したのが、2月8日です。

「図1」(写真)の撮影日は、墜落してから 「たったの3日間」 しか経っていません。

にもかかわらず、「ここまで完全に腐食し、赤さびまで、何カ所も生じる」 のは、あまりにも不自然です。

そのため、「図1」 に写っている 「メイン・ローター・ヘッド」 は、墜落機の物ではなく、まったく別の物ではないかと、思いました。

----------

(図2) 「メイン・ローター・ヘッド」 の位置説明図

(出典: 『東京新聞』 平成30年(2018年)2月8日・朝刊を引用)

「図2」 は、「図1のメイン・ローター・ヘッド」 が、機体の 「どの場所にあるか」 を示す説明図(写真)です。

念のため、「この機種の説明サイト」を、以下に掲げます。

『AH-64D アパッチ・ロングボウ』

最終更新 2018年2月22日 (木) 15:45

<ウィキペディア>

https://ja.wikipedia.org/wiki/AH-64D_%E3%82%A2%E3%83%91%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%9C%E3%82%A6

※ 当ブログ(アサブロ)は、日本語を含むURLに(事実上)対応していないので、お手数ですが、手作業でアクセスして下さい。

----------

東京新聞の記事に、以下の記述があります。

※ 読みやすくするため、「原文にはない改行」 を加えています。

(引用A)(東京新聞・2月8日・夕刊)

-----------------------------------------------------------------------------

佐賀県神埼市の住宅に陸上自衛隊のAH64D型戦闘ヘリコプターが墜落、炎上した事故で、陸自は八日、現場の住宅から四枚の羽をつなぐメインローター(主回転翼)ヘッドを回収した。

(中略)

陸自は七日から住宅敷地内にある機体の回収作業を本格的に開始。

八日朝にメインローターヘッドを重機でつり上げ、回収した。

-----------------------------------------------------------------------------

(引用A、以上)

「引用A」 を見ると、「図1」 の写真に写っている 「メイン・ローター・ヘッド」 は、墜落した住宅の敷地内、あるいは建物内にあったと解釈できます。

この住宅が全焼するほどの火災により、「メイン・ローター・ヘッド」 が激しく焼損し、「図1」 の通り、全体が完全に劣化した可能性も、あり得ます。

しかしながら、それでも、釈然としません。

「図1」 を見る限り、「激しい炎で焼かれた」 との印象は、まったく受けません。

前述の通り、「長年にわたって屋外に放置し、雨ざらしになっていたので、激しく劣化した」 と思えてなりません。

または、「それと似たような状況に、長年おかれた」 としか思えません。

「たった3日間」 しか経っていないにしては、「劣化の度合いが、激しすぎる」 としか思えません。

あまりにも不自然です。

とても、納得できません。

----------

この 「メイン・ローター・ヘッド」 は、新品ではなく、「中古品だ」 と、自衛隊は主張しています。

東京新聞の記事を引用します。

※ 読みやすくするため、「原文にはない改行」 を加えています。

(引用B)(東京新聞・2月15日・朝刊)

-----------------------------------------------------------------------------

陸上自衛隊は十四日、佐賀県神埼市の住宅に墜落したAH64D型戦闘ヘリコプターに関し、事故前に交換したメインローター(主回転翼)の主要部品 「メインローターヘッド」 が新品ではなく、中古品だったと訂正した。

山崎幸二陸上幕僚長は八日の定例記者会見で 「新品だと報告を受けている」 と説明していた。

(中略)

陸自によると、部品の交換には中古品を使用することもある。

事故前に替えたヘッドは二〇〇六年九月から一〇年四月まで陸自の別の機体で使用。

軸受け部分がすり減ってがたつきが生じ、製造元の米ボーイング側が修理した。

陸自は今年一月十八日から二月四日にかけて事故機を定期整備し、このヘッドも期間中に交換していた。

山崎陸幕長が発言した翌日には、担当課が新品ではないと確認したが、陸自は 「完全に正確な情報をということで、メーカーや保管していた部署に問い合わせて時間がかかった」 と釈明した。

-----------------------------------------------------------------------------

(引用B、以上)

「引用B」 を見ると、陸自側は、「中古品」 と言明しています。

しかしながら、「図1」 を見る限り、「中古品」 のため、このような 「激しい劣化が生じた」 とは、とても思えません。

「激しい劣化をごまかすため」、ことさら 「中古品」 を強調していると、思えてなりません。

----------

「メイン・ローター・ヘッド」 の交換に関して、東京新聞の記事に、以下の記述があります。

(引用C)(東京新聞・2月6日・夕刊)

-----------------------------------------------------------------------------

小野寺五典 《いつのり》 防衛相は六日午前の衆院予算委員会で、佐賀県神埼市の住宅に陸上自衛隊AH64D型戦闘ヘリコプターが墜落したのは四枚の羽根を回転軸に固定する 「メインローター(主回転翼)ヘッド」 という部品を交換した後の試験飛行だったことを明らかにした。

(中略)

羽根を回転軸に固定する部品は、飛行時間が千七百五十時間に達すると交換する規定になっている。

-----------------------------------------------------------------------------

(引用C、以上)

「引用C」 で、最終行に着目して下さい。

「飛行時間が千七百五十時間に達すると交換する規定」 とあります。

「メイン・ローター・ヘッド」 は、この時間使用したら、「新品に交換する」 という規定です。

ただし、記事には、「新品に交換」 とは書いていませんが。

なぜ 「新品に交換」 するのか?

それは、「それ以上の劣化を防ぐため」 です。

「メイン・ローター・ヘッド」 が、どれほど重要な部品であるか、今回の墜落で、誰もが知ったと思います。

「主回転翼」 自体が、非常に重要な部品です。

主回転翼が、機体を空中に浮き上がらせ、さらには、前進するための飛行動作を生み出します。

それを4枚取り付けるための、中心となる部品が、「メイン・ローター・ヘッド」 です。

さらに、エンジンからの駆動軸によって、高速で回転し続けます。

しかも、上昇・降下や、希望する方向への旋回などの操縦操作のために、4枚の主回転翼を、それぞれ角度(ピッチ)を変える複雑な構造にもなっています。

全体が高速で回転しながら、同時に、この角度変更を、それぞれ行っています。

遠心力を初めとする、それらの、強い力や衝撃が、加わり続けます。

いくら、それに見合う強度を与えても、飛行時間の経過とともに劣化します。

やがて、寿命となり、壊れる時が来ます。

それが、飛行中に起きたら、一大事です。

それを防ぐために、「壊れる前に、新品に交換しておく必要」 があります。

そのため、「引用C」 の通り、「飛行時間が、1750時間に達すると交換する規定」 を設けているのです。

もし仮に、一日あたり2.4時間、毎日(365日)飛行すると、単純計算上は2年間で、飛行時間が1,752時間となります。

(2.4時間✕365日✕2年=1,752時間)

(ただし、実際には、365日間、毎日飛行し続けることはあり得ません)。

(整備点検のための時間が必要です。また、通常の場合、土・日曜は休日と思います)。

(運用スケジュール上、平日でも飛行しない日もあります)。

この機種(AH64D型 攻撃ヘリコプタ)の耐用年数が、もし仮に20年とすると、あくまでも、この単純計算上では、2年ごとに合計10回 「メイン・ローター・ヘッド」 を交換することになります。

上記の通り、非常に重要な部品なので、このように 「ひんぱんに交換する必要がある」 と言えます。

それは、くどいようですが、「それ以上の劣化を防ぐ」 ためです。

それ以上の劣化を防いで、安全性を維持するためです。

だからこそ、「中古品に交換」 したのでは、何の意味もありません。

新品に交換するのが、「当然」 です。

したがって、「引用B」 にある 「 『メインローターヘッド』 が新品ではなく、中古品だった」 との陸自発言は、「作為がある」 と言わざるを得ません。

それを隠すために、同じ 「引用B」 で、「部品の交換には中古品を使用することもある」 と、ことさら発言しているのは、明らかです。

「一般論としては、部品の交換に、中古品を使用することもある」(注)からこそ、「この墜落機において、『メイン・ローター・ヘッド』 の交換で、中古品を用いても、ちっとも不自然ではない」 と思わせようと、画策しているのは明らかです。

冒頭で述べた通り、「図1」 の 「メイン・ローター・ヘッド」 は、墜落機が搭載していた物ではなく、まったく別の物ではないかと、思えてなりません。

もし仮に、そうであるならば、この墜落は、単なる事故ではなく、「何らかの意図的な事件」 の可能性があると言えます。

(注)一般論であっても、航空機において、交換部品として 「中古品を使う」 のは、本来あり得ないはずです。

ただし、予算の都合などで、新品を入手できず、「苦し紛れに」 やむなく中古品を流用する場合が、あるのかもしれません。

これについては、素人なので、何とも言えません。

----------

他者ブログで、この墜落について述べている記事があります。

(他者ブログ)

『やはり福岡に来ましたか』

2018-02-05

<(真)日本の黒い霧 123便事件は世界の闇を照らす>

http://adoi.hatenablog.com/entry/2018/02/05/221715

この記事を見ると、「非常に大きな裏」 があるように見えます。

ただし、この他者ブログは、「肝心なことは、隠したがる、意地の悪い作り」 になっています(笑)。

そのため、どんな裏があるのか、良く分かりません。

一応、念のため、掲示しておきました。

なお、この 「他者ブログ管理人」 が、同種の 「別ブログ」 も開設しています。

『(新) 日本の黒い霧』

http://blog.goo.ne.jp/adoi

※ 非常に紛らわしいタイトルです。

これも、一応、念のため掲示しておきます。

------------------------------

<図らずも、「続編」 第1回目に続きます>

<この項追加。H30 / 2018-4-7>

------------------------------

当記事(元編)の先頭に戻る >>

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2018/02/23/8792744

「続編」 第1回目に進む >>

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2018/03/08/8800203

「続編」 第2回目に進む >>

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2018/04/07/8820914

最近のコメント