踏切内で「人を救助」する時は、「非常ボタン」を、ぜひとも「最優先に押すべき」です(2) ― 2017年05月16日

(注) カテゴリを、「便利な情報」 から、「社会問題>その他」 に変更しました。

第1回目の記事より、続きます。

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/05/13/8557385

----------

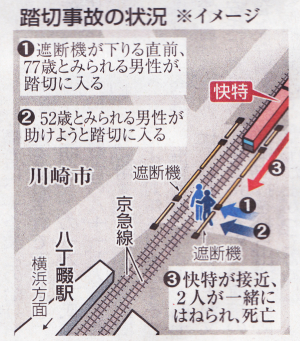

念のため、第1回目の記事で掲示した、「図2(事故の状況説明図)」を、再度掲示しておきます。

(図2)事故の状況説明図(再掲)

(出典: 『東京新聞』4月16日、朝刊)

※※ 図を参照しながら、本文をご覧になる場合、当記事を「二つのタブ」で同時に開き、一方のタブを「図の表示専用」にすると、非常に便利です。

この踏切には、第1回目の記事で述べた、「非常ボタン」が、4カ所あります。

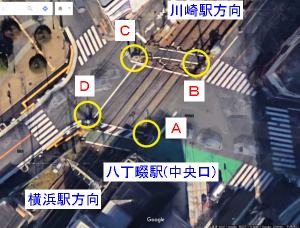

それを、下記の「図7」に示します。

(注) 図の各番号は、第1回目の記事から「継続する番号」で、以下表示します。

ただし、「再掲する図」の番号は、「元の番号」を用います。

(図7)「非常ボタン」は、全部で4カ所(A~D)

(出典: 『Google マップ・八丁畷駅』を一部引用、追記)

(注) 「A~D」の表示は、説明のために、勝手に付けました。正式な名称ではありません。

「第1回目の記事」に掲げた、「図3~5」の非常ボタンが、上記の「図7」では、「Aの位置」にあります。

念のため、「第1回目の記事」に掲げた「図5(「非常ボタン」設置場所の様子)」を、再掲しておきます。

(図5)「非常ボタン」設置場所の様子(再掲)

以下の「図8~10」に、「非常ボタンB~D」の各写真を、掲げておきます。

(図8)踏切平面写真「図7」で、「Bの位置」にある非常ボタン

(図9)踏切平面写真「図7」で、「C、Dの位置」にある非常ボタン

「図9」は、踏切の西側(正しくは北西側)です。

手前に見える、歩道の背面・右側方向に、駅(西口)があります。

(図10)車道に面している「非常ボタンC」

「A~D」4カ所ある非常ボタンで、この「C」だけは、「車両通路」に面しています。

「図10」の右側が「車両通路」、左奥側が「歩行者通路」です。

(注) この写真は、車道上で撮影したものではありません。

(道路をはさんで、向かい側の歩道上から、ズーム・レンズで拡大撮影しました)。

----------

写真撮影をしている時に、歩道で自転車を押している中年女性から、話しかけられました。

事故に関する話を、しばらく交わしました。

踏切に設置してある「非常ボタンの存在」を、まったく知らないようでした。

一方、駅ホームに設置してある「非常ボタン」は、大多数の人が知っていると思います。

八丁畷 《はっちょうなわて》 駅ホームの「非常停止ボタン」を、以下に示します。

(図11)八丁畷駅ホームの「非常停止ボタン」

(図12)八丁畷駅ホーム「非常停止ボタン」の表示板

(図13)八丁畷駅ホーム「非常停止ボタン」全体の様子

-----------------------------------

<以下、長文のため、第3回目に続きます>

-----------------------------------

<<第1回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/05/13/8557385

当記事(第2回目)の先頭に戻る >>

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/05/16/8562152

第3回目に進む >>

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/05/19/8566841

第4回目に進む >>

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/05/27/8576192

踏切内で「人を救助」する時は、「非常ボタン」を、ぜひとも「最優先に押すべき」です(3) ― 2017年05月19日

(注) カテゴリを、「便利な情報」 から、「社会問題>その他」 に変更しました。

第2回目の記事より、続きます。

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/05/16/8562152

----------

前回(第2回目)述べたように、「駅のホームに設置」してある「非常停止ボタン」の存在は、誰もが知っていると思います。

ところが、「踏切の非常ボタン」の存在は、あまり認識していないと、思えてなりません。

もし仮に、誰もが、「踏切の非常ボタン」の存在を知っていたならば、今回の事故でも、助けに入った52歳の銀行員も、まず最初に、「この非常ボタンを押していた」はずです。

しかし、第1回目の記事で引用した新聞記事のように、報道を見る限りでは、同氏は「この非常ボタンを押していません」でした。

----------

そもそも、同氏は、なぜ踏切内に「わざわざ入った」のか?

「警報機が鳴り、遮断機が下りている」踏切内に、(77歳の)高齢男性が、みずから入り込んだのを見たからです。

(報道を見る限りでは、そのはずです)。

「間もなく、電車が進入してくる」と、判断したからです。

「高齢男性が、電車に、はねられる(可能性がある)」と、判断したからです。

そのため、「助けに入った」わけです。

大事なのは、ここから先です。

「電車が進入してきて、高齢男性が、はねられる(可能性がある)踏切内」に、自分も入るということは、「自分自身、高齢男性と一緒に、電車にはねられる可能性が十分ある」、ということです。

したがって、本来ならば、「誰よりも、同氏自身が、電車の進入に気をつける必要がある」、ということです。

「高齢男性を助けながら、同時に、電車の進入にも、常に神経を振り向けなければならない」、ということです。

「警報機が鳴り、遮断機が下りている」踏切内に、救助目的で、あえて入り込んだ人にとって、それは、「義務である」と言えます。

「助けられる側」だけでなく、「助ける側」も亡くなったら、より多くの「社会的被害が生じる」のは、明らかです。

被害者の人数が増えるという意味だけではありません。

例えば、事故発生後に生じる、鉄道会社はもとより、警察、消防(救急)など、関係部門の「作業量が増大」します。

当然ながら、運転を再開するまでの時間が、それだけ長引き、より多くの人々(乗客など)にも迷惑をかけます。

そもそも、「助けるために、踏切内に入る」のは、事故の「被害を最小限に、もし可能ならば、被害をゼロにする」ためなのは、明らかです。

にもかかわらず、みずから「被害を拡大」してしまっては、本末転倒です。

「人助けのために、みずからの命を顧みず、踏切内に突入する」のは、非常に立派なことであり、いくら賞賛しても、しきれないと言えます。

しかしながら、「素晴らしい美談として賞賛すれば、それで良い」というものではありません。

社会全体の視点で、客観的に見れば、当事者自身に「2次被害を防ぐ配慮」が、ぜひとも必要だったと、言わざるを得ません。

さらには、同氏の家族(遺族)や、職場の同僚、友人、知人など、少なからぬ人々にも、図らずも被害(苦痛)を与えてしまったはず、と言えます。

これらの方々にとっては、あまりにも「理不尽な苦痛」だと、思えてなりません。

----------

参考までに、「図14」に、踏切から見た、「川崎駅方向」の写真を示します。

(図14)踏切から見た、「川崎駅方向」の線路状況

※※ 図を参照しながら、本文をご覧になる場合、当記事を「二つのタブ」で同時に開き、一方のタブを「図の表示専用」にすると、非常に便利です。

「図14」を見ると、川崎駅方向が、「上り坂」になっています。

踏切側から見て、坂の頂点より向こう側では、「電車の運転士には、踏切の状態は見えない」はずです。

八丁畷 《はっちょうなわて》 駅に停車せず、通常、時速115キロで通過する「快特電車」では、坂の頂点を超えて、こちら側に進入した時には、「いくら急ブレーキをかけても、止まれるはずがない」と、言わざるを得ません。

----------

これは、亡くなった救助者を非難しているのではありません。

「結果論を吹聴 《ふいちょう》 している」のでもありません。

この不幸な事故を、「非常に貴重な教訓」として、社会全体で、ぜひとも活かしてほしいのです。

地球人類は、少なくない先人たちの「命と引き替えに得た、貴重な教訓」を活かすことによって、ここまで発展してきたとも言えます。

例えば、日本で、初めて「ふぐ」を食べた人は、その毒に当たって亡くなったはずです。

当初は、なぜ死んだか、分からなかったかもしれません。

やがて、「ふぐには毒がある」と分かり、死ぬことがなくなったわけです。

今回の事故で得た、非常に貴重な教訓を、「社会の側が活かさなかったならば」、同氏は「犬死に」で終わってしまうと言っても、過言ではないはずです。

----------

あらためて、この事故で得た結論(貴重な教訓)を述べます。

(結論1) 踏切で、人命救助を行う時は、一番最初に必ず「非常ボタン」を押す。

(結論2) 上下線の電車(列車)が停止したのを確認するまで、絶対に踏切内に入らない。

(結論3) 「非常ボタン」を押しても、電車(列車)が必ず止まるとは限らない。

(運転士が、手動で急ブレーキをかけるため)。

(結論4) 「結論2の確認前」に、どうしても踏切内に入る場合は、電車(列車)の進入に、常に気を付ける。

(結論5) 救助に気を取られ、「電車(列車)の進入を忘れる(無視する)」のは、絶対にあってはならない。

(結論6) 電車(列車)が接近し、救助を中止せざるを得なくても、それは「誰の責任でもない」。

(結論7) 救助に熱中し、図らずも2次被害を招くのは、「意図せざる、反社会的行為」である。

-----------------------------------

<以下、長文のため、第4回目に続きます>

-----------------------------------

<<第1回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/05/13/8557385

<<第2回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/05/16/8562152

当記事(第3回目)の先頭に戻る >>

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/05/19/8566841

第4回目に進む >>

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/05/27/8576192

【連絡事項】 第4回目の記事『踏切内で「人を救助」する時は、「非常ボタン」を、……(4)』の更新が、少し遅れます ― 2017年05月24日

次回(第4回目)の記事も、写真を、いくつか掲示します。

そのため、作成に時間が、かかります。

さらに、個人的な用事も、重なってきました。

更新が、しばらく遅れると思います。

もし可能ならば、今週中には、更新したいと思っています。

ただし、どうなるか分かりません。

----------

この踏切では、実際に見ないと「決して分からない(とも言える)」、非常に意外な事実があります。

その状況を写した写真(複数)を、掲示します。

最近のコメント