危険な「スマートメーター(電力量計)への交換」を拒否できます。ただし、その後どうなるかは分りません(9) ― 2019年07月06日

「第8回目の記事」 から続きます。

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2019/06/28/9092811

-----------------------------------

第4回目となる、「東京新聞記事」 を掲げます。

(図4) スマートメーター問題を報じる新聞記事(第4回目)

(出典: 『東京新聞』 平成31年(2019年)3月25日・朝刊 「こちら報道部」)

※※ 図を参照しながら、本文をご覧になる場合、当記事を 「二つのタブ」 で同時に開き、一方のタブを 「図の表示専用」 にすると、非常に便利です。

※※ 当記事の図は 「拡大図付き」 です。マウスの左クリックで、「拡大図、元の図」 に切り替えられます。

上記 「図4」 の記事全文を、「出典E」 として、以下に引用します。

出典E: 『東京新聞』 平成31年(2019年)3月25日・朝刊 「こちら報道部」

(引用E)

※ 読みやすくするため、「原文にはない改行」 を加えています。

======================================

■ 右側のページ

<見出し>

・約束した覚えないのに

・東電側から質問に回答

・縛られる消費者

「送配電網の利用 設置承諾が条件」

<リード>

突然燃える事故が相次ぐ次世代型電力計のスマートメーター。

「設置は拒否できるのか」という質問に回答が来た。

一読してよく分からないものの、東京電力側はどうやら「断れない」という見解のようだ。

その根拠が契約に付随する「約款」。

契約内容を定型的に事細かに示したものだ。

ほとんどの人が読んだこともないだろう。

本当にそんなもので強制できるのか。

(石井紀代美)

[東電側への質問と回答]

Q.スマートメーターへの取り換えは拒否できるか

A.必要性やその効果について理解を得られるよう丁寧に対応していく

Q.拒否した人に電気の供給停止を迫るのは、法の「供給義務」に抵触しないか

A.電気供給を希望する際は、約款の承諾を前提にしている

Q.その約款はどんな規定か

A.「計量器は当社が選定し取り付ける」と「30分単位の計量」

[電気の流れと契約] (解説図)

※ 文章での表現は省略

(後述の 「図5」 で、画像を表示)

<本文>

「こちら特報部」は二月八日、スマートメーターの設置を進める東電のグループ会社「東京電力パワーグリッド」(PG)に質問した。

回答は広報の寺内壮氏から同二十日に届いた。

主な質問のうち「設置は拒否できるのか」に対し、回答は「スマートメーターの必要性やその効果等について理解を得られるよう丁寧に対応して参ります」。

ちょっとかみ合わない。

続いて「設置を拒否した人の電気を止めることはできるのか」という問いには、「(電気の)供給義務はあるが、消費者が電気の供給を希望する際は託送供給約款への承諾を前提にしている」との答えだった。

正直なところ、よく分からない。

一生懸命考えつつ読んだ。

約款の中にスマートメーターを設置するという定めがあり、それを承諾した人に送電するということのようだ。

逆にいえば、設置に応じない人には電気を送らないとも読み取れる。

そう考え、再質問を繰り返した。

約款についてPGは「PGが計器を選定して取り付ける」 「電力は三十分ごとに計量する」という規定だと回答した。

PGの言う約款とは「託送供給等約款」。

実物に当たってみた。

実に二百六ページあり、送配電についての事細かな取り決めが記されていた。

PGが言う規定も確かにあった。

三十分ごとに計測する機器とは、スマートメーターにほかならない。

だから、スマートメーターを拒否する人の電気を止めることができる、そんな理屈になる。

そしてスマートメーターを事実上、強制されることになる。

「こんな約束があるなら仕方ない」と思う人もいるかもしれない。

ただ、少し引っかかる。

一般の人が見る約款には、せいぜい「託送供給等約款を承認すること」とあるだけ。

内容まで分かりようもない。

こんなことになった背景には二〇一六年四月に始まった電力の小売り全面自由化がある。

東電は自由化に合わせて分社化。

消費者は東電エナジーパートナーや東京ガスなどの小売り事業者と電気を使う契約を結ぶ。

小売り事業者は、別の会社が持つ送配電網を使って、消費者に電気を届ける。

この「別の会社」がPGだ。

そして託送供給等約款はPGと小売り事業者の間で交わす。

つまり、消費者は契約相手ですらないPGが决めた約款に、縛られることになる。

理不尽ともいえる状況なのに、正当化するからくりがこの約款にはある。

送配電網を使う前提として、「託送供給等約款に消費者が承諾していること」という規定がある。

小売り事業者が消費者を説得できなければ、PGの施設は使えないということになる。

だからスマートメーターを断ったら電気が止まる。

それが東電側の主張となる。

そして、スマートメーターがどんどん家の壁に取り付けられ、時々、発火するという状況になっている。

----------

[デスクメモ]

電車、宅配便、宿泊、保険…。

何をするにも約款がついて回る。

暇をもてあまし、何度か解読に挑戦した。

小さな文字でなじみのない言葉が並ぶ。

目が疲れ、途中から読み飛ばす。

結局、ほとんど頭に入らない。

そんな約款が二百ページ余り。

やはりスマートメーターは勘弁してください。

(裕)

2019.3・25

■ 左側のページ

<見出し>

・危険かもしれないのに

・スマートメーター

・「約款」が設置根拠

・「相手方の利益を一方的に害する場合」

ダイヤルQ2で無効事例

・消費者の対策

私有地へ出入り拒否

所管省庁へ苦情訴え

裁判でも十分争える

<左上側キャプション(写真説明文)>

東京電力パワーグリッドが入る東電本社=25日、東京都千代田区で

<右中側キャプション(写真説明文)>

火災などのトラブルが相次ぐスマートメーター=東京都内で

<本文>

火災が起きると時に壁が焦げ、停電は数時間に及ぶことがある。

今までなかったからと言って、建物に延焼する心配がないとも言い切れない。

送配電網はPGが独占しており、消費者には選択の余地はない。

危険かもしれない物体の設置を事実上、強制する。

そんな約款は法律的に問題ないのだろうか。

「覆すのはハードルが高い」と紀藤正樹弁護士は語る。

紀藤氏は和牛預託商法で問題となった安愚楽牧場事件で被害者弁護団長を務める。

ほかにも、さまざまな消費者問題を扱い、約款の効力について詳しい。

約款には行政が認可したものと、それ以外の二種類がある。

紀藤氏によると認可を得ている約款を否定するのは極めて難しい。

「いわば行政がお墨付きを与えている格好」だからだ。

今回の約款は経済産業省が認可している。

過去を振り返っても、認可約款が争点となった訴訟で、消費者側の訴えは次々と退けられている。

では、従うしかないのかというと、必ずしもそうとは言い切れない。

実は一件だけ認可約款が無効になったケースがある。

「ダイヤルQ2訴訟」だ。

NTTが行っていた「ダイヤルQ2」というサービスを子どもが使い、親など電話の契約者が高額の請求をされた。

国が認可した当時の「電話サービス契約約款」では、他人が掛けた電話でも、料金は契約者が支払う決まりで、親側が「それはおかしい」と訴えた。

最高裁は二〇〇一年、訴えを一部認め、料金の支払い義務を否定したほか、NTTに通話料の一部返還も命じた。

判決の中で最高裁は、NTT側の対策の不十分さを厳しく批判した。

紀藤氏は「相手方の利益を一方的に害する約款は、無効になる場合がある」と説明。

二〇年に施行される新民法では、この内容が条文に書き込まれ、より明確になる。

Q2訴訟の前例から、紀藤氏は認可約款にも適用されると考える。

では、無効の条件となる「一方的に害する」とは何か。

紀藤氏は「生命、身体、財産などに対する危険性の程度が大きな判断材料になる」と強調する。

スマートメーター火災はこれまでに二十七件発生。

東光東芝メーターシステムズ製の不良品による火災もあれば、ネジの締め付けが甘いという作業上のミスが原因のものもある。

紀藤氏は「ネジの締め付けが弱いだけで燃える事例がいくつもあるような製品なら、危険性があると言える。そういう製品を一律に相手にのませる約款が無効とされる可能性は十分にあるだろう」と推測する。

消費者問題から米軍基地問題まで手掛ける呉東 《ごとう》 正彦弁護士も、約款には懐疑的。

約款自体か、機械的に約款を適用するPGの姿勢に問題があると考える。

「火災で全財産を失う恐れがあり、ひいては人の命にも関わりかねない。それなのに、約款には選択肢が一つしかない」。

民法の「権利をみだりに用いてはならない」という基本原則に触れかねないという。

では、消費者側はどう対応すればいいのか。

呉東氏はまず自宅がある土地への出入りを拒否するよう提案する。

「スマートメーターが嫌な人は、私有地に作業員が入ることをはっきり拒否すればいい。『火災が起きているから工事に応じない』という主張は正当だろう」と説明する。

電気を止めると警告されれた時 (注) は「約款を認可した経産省や、消費者問題を所管する消費者庁に苦情を訴えればいい。電気が止まる事態は行政としても好ましくない」。

そして呉東氏は「万が一裁判になったとしても十分に争える。スマートメーターを強制できないということは、東電もよく知っているはずだ」と語る。

(注) 「警告されれた時」 の表現は、原文記事のままです。

======================================

(引用E、以上)

(図5) 「電気の流れと契約」 説明図を抜粋表示

(出典: 『東京新聞』 平成31年(2019年)3月25日・朝刊 「こちら報道部」)

※※ 図を参照しながら、本文をご覧になる場合、当記事を 「二つのタブ」 で同時に開き、一方のタブを 「図の表示専用」 にすると、非常に便利です。

※※ 当記事の図は 「拡大図付き」 です。マウスの左クリックで、「拡大図、元の図」 に切り替えられます。

----------

「引用E」 に対する具体的なことは、次回述べます。

-----------------------------------

以下、長文のため、第10回目に続きます。

-----------------------------------

<< 第1回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2019/03/22/9050269

<< 第2回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2019/03/28/9052657

<< 第3回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2019/04/17/9060980

<< 第4回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2019/05/01/9067047

<< 第5回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2019/05/22/9075634

<< 第6回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2019/06/08/9082952

<< 第7回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2019/06/20/9089811

<< 第8回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2019/06/28/9092811

当記事(第9回目)の先頭に戻る >>

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2019/07/06/9111989

恒例の「ヒカルランド ブックマーケット」開催のお知らせをしておきます ― 2019年07月12日

「ヒカルランド」 社が主催している、「ブックマーケット第9回目」 が行われます。

恒例のイベントなので、以前にもお知らせしたことがあります。

同社は 「精神世界」 分野の出版社で、図書を 「安価で販売する」 イベントです。

(同社のサイト)

『ヒカルランド』

https://www.hikaruland.co.jp/

■ 日時

2019年 8月20日 (火) 10:30~17:00

2019年 8月21日 (水) 10:30~17:00

2019年 8月22日 (木) 10:30~16:00

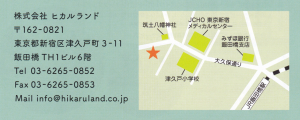

■ 会場

ヒカルランドパーク (TH1ビル7階)

(東京 ・ JR総武線・飯田橋駅 / 地下鉄・東西線その他・飯田橋駅)

■ 入場無料

(図1) 「ブックマーケット」 の案内

(出典: 『 ヒカルランド ブックカタログ 2019.3 ~ 2019.4 』)

※※ 図を参照しながら、本文をご覧になる場合、当記事を 「二つのタブ」 で同時に開き、一方のタブを 「図の表示専用」 にすると、非常に便利です。

※※ 当記事の図は 「拡大図付き」 です。マウスの左クリックで、「拡大図、元の図」 に切り替えられます。

(図2) 「ヒカルランドパーク (TH1ビル7階)」 の案内地図

(出典: 『 ヒカルランド ブックカタログ 2019.3 ~ 2019.4 』)

----------

細かいことは、「以下の記事」 をご参照願います。

(既存の記事)

『「精神世界」分野の出版社 『ヒカルランド』 が、恒例の「ブックマーケット」(特典販売会)を来年1月に開催します』

2017年12月12日

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2017/12/12/8747166

----------

平日の昼間なので、時間が取れないかもしれません。

一応、ご参考までに、お知らせしておきます。

-----------------------------------

イベントは来月なので、予告が早過ぎるとも言えます。

しかし、肝心の来月には、この予告記事を掲げるのを忘れそうな気がします(笑)。

(「ブックカタログ」 は、今年の3月にすでに届いているので、その存在を忘れてしまいそうです(笑))。

そのため、今のうちに、当記事を掲示しておきます。

来月は、予告をしない予定です。

(注) 当記事は、同社の宣伝広告が目的ではありません。

危険な「スマートメーター(電力量計)への交換」を拒否できます。ただし、その後どうなるかは分りません(10最終回) ― 2019年07月19日

「第9回目の記事」 から続きます。

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2019/07/06/9111989

今回が最終回です。

-----------------------------------

前回 (第9回目の記事) に掲示した、「第4図」 を、念のため再度掲示します。

※※ 図を参照しながら、本文をご覧になる場合、当記事を 「二つのタブ」 で同時に開き、一方のタブを 「図の表示専用」 にすると、非常に便利です。

※※ 当記事の図は 「拡大図付き」 です。マウスの左クリックで 「拡大図 / 元の図」 に替わります。

前回 (第9回目) 記事に掲げた、「引用E」 を見ると、東京電力側が規定した 「約款」 に従えば、嫌でも 「スマートメーター」 を導入せざるを得ない、と言えます。

それを防ぐために、同じ 「引用E」 の末尾に、対策案が述べてあります。

(引用E-1)

※ 読みやすくするため、「原文にはない改行」 を加えています。

======================================

では、消費者側はどう対応すればいいのか。

呉東氏はまず自宅がある土地への出入りを拒否するよう提案する。

「スマートメーターが嫌な人は、私有地に作業員が入ることをはっきり拒否すればいい。『火災が起きているから工事に応じない』という主張は正当だろう」 と説明する。

電気を止めると警告されれた時 (注) は「約款を認可した経産省や、消費者問題を所管する消費者庁に苦情を訴えればいい。電気が止まる事態は行政としても好ましくない」。

そして呉東氏は「万が一裁判になったとしても十分に争える。スマートメーターを強制できないということは、東電もよく知っているはずだ」と語る。

(注) 「警告されれた時」 の表現は、原文記事のままです。

======================================

(引用E-1、以上)

この 「引用E-1」 を見ると、確かに対策案に変わりはありません。

しかし、何とも、やっかいな対策案と言えます。

換言すれば、「はたして、どの程度、効果があるのか?」 と言いたくなります。

(1) >私有地に作業員が入ることをはっきり拒否すればいい

「拒否する」 と、口で言うのは簡単です。

ただし、相手が、応じる保証はありません。

長時間、押し問答を繰り返したり、場合によっては、相手に押し切られる可能性も、あり得ます。

いずれにせよ、非常に 「やっかいな想い」 をするはめになります。

(2) >電気を止めると警告された時は「約款を認可した経産省や、消費者問題を所管する消費者庁に苦情を訴えればいい

「苦情を訴える」 こと自体は、簡単とも言えます。

問題は、苦情を訴えたからといって、それを、先方が受け入れる保証は、どこにもありません。

事実上の 「握りつぶし」 を行う可能性も、十分あり得ます。

それどころか、「明確に拒否する」 可能性すらあります。

「経産省、消費者庁」 いずれも、日本政府の一員です。

電力会社側の、仲間同士です。

「苦情を訴えれば、うまく行く保証」 は、どこにもありません。

(3) >万が一裁判になったとしても十分に争える

「 (ある意味) たかがスマートメーター1台のために」、いちいち裁判などやってはいられません。

まして、「被告人」 として、自分が叩かれるのです (この件、後述)。

もし仮に敗訴したら、裁判費用も一式取られるのです。

なおさら、たまったものではありません。

(4) >十分に争える

もし仮に、勝訴する可能性が十分大きくても、裁判をしなければならないこと自体が、やりきれない出来事であり、たまったものではありません。

こちら側には 「何の落ち度もない」、不当とも言える裁判です。

しかも、「間違いなく勝訴する保証」 は、どこにもありません。

かつて、裁判の進行状況から、弁護士さえもが 「間違いなく勝訴する」 と確信していたにもかかわらず、「最後の判決で敗訴した事例」 もあります。

おそらく、このような事例は、決して少なくないのではないかと思います。

(5) >スマートメーターを強制できないということは、東電もよく知っているはず

「よく知っている」 のは、言うまでもありません。

「第7回目の記事」 で、「引用D」 を見ると、法律上の規定はないと、言明しています。

(引用Dの一部)

※ 読みやすくするため、「原文にはない改行」 を加えています。

======================================

そもそも、スマートメーターの設置を強制する法律はない。

設置推進は、一〇年六月に閣議決定されたエネルギー基本計画が根拠。

ここで、「二〇二〇年代の可能な限り早い時期に、原則すべての需要家にスマートメーターの導入を目指す」と目標が掲げられた。

国がそうしたいという希望でしかなく、応じるかどうかは契約者の判断によるはずだ。

======================================

(引用Dの一部、以上)

だからこそ、東電側は、「法律の規定がない」 ことをできるだけ隠して、「約款」 などを出来るだけ前面に出し、「スマートメーターを導入するのが当然である」 と、強烈に、一方的に主張するのは、目に見えています。

そのためには、「どんな汚い方法」 でも使うであろうと、容易に想像が付きます。

したがって、「間違いなく勝訴できる」 と言えるものではありません。

そもそも、「裁判所自体」 が、日本政府の一員です。

憲法の 「三権分立」 は、建前に過ぎません。

実際は、「三権癒着 《ゆちゃく》」 です。

日本政府にとって都合の悪い裁判の場合、日本政府側を、意識的に勝訴させるのは、日常茶飯事です。

例えば、沖縄に限らず、基地問題では、被告である日本政府側を必ず実質的に勝訴させるのは、今までの事例から明らかです。

この 「スマートメーターに関する裁判」 では、電力会社が原告、契約者 (日本国民) が被告となるはずです。

日本政府が原告 (の一員) になるわけではありません。

しかし、すでに、この連載記事で述べているように、電力業界と、日本政府は、仲間同士です。

したがって、実質的には、「電力会社および日本政府が原告、契約者 (日本国民) が被告」 と言えます。

そのため、「被告である契約者 (日本国民) 側が、敗訴する (敗訴させられる) 」 可能性も、十分あり得るはずです。

----------

前述の、「まして、『被告人』 として、自分が叩かれる」 について。

一般論として、「民事裁判」 の場合には、原告ではなく、被告になる方が有利と、言われているようです。

「民事裁判」 では、原告側が、被告に関する不当な行為を実証する必要があります。

それを実証しきれなければ、原告側が、「かえって敗訴する」 可能性があります。

原告側に、それだけ 「重い負担」 があると言えます。

「刑事裁判」 では、検事が、被告の罪を実証するわけです。

「民事裁判」 の場合は、原告が、「検事役を務める」 必要があります。

あくまでも一般的には、原告は、裁判の専門家ではないので、「検事役は荷が重い」 と言えます。

(原告側の弁護士に依頼するとしても)。

このような意味で、「民事裁判」 の場合、刑事裁判とは異なり、「自分が被告人になってしまった。大変だ」 と、真っ青になる必要はないとも言えます。

(法律の素人なので、詳しいことは分りませんが)。

----------

本題に戻ります。

繰り返しになりますが、「第1回目、および第8回目の記事」 で述べたように、電力会社自体に対して 「スマートメーターへの取替工事」 を拒否するのではなく、工事担当会社など、「正面ルート」 以外のルートから 「拒否を申し入れる」 方が、うまく行く可能性が強いと思います。

(第1回目の記事)

『危険な「スマートメーター(電力量計)への交換」を拒否できます。ただし、その後どうなるかは分りません(1)』

2019年03月22日

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2019/03/22/9050269

(第8回目の記事)

『危険な「スマートメーター(電力量計)への交換」を拒否できます。ただし、その後どうなるかは分りません(8)』

2019年06月28日

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2019/06/28/9092811

----------

「電力自由化」 によって、多くの発電会社が生まれました。

一方、配電会社は、今まで通りです。

例えば、東京電力管内では、「東電パワーグリッド」 社が、一手に引き受けています。

東京電力が、分社化して、「東電エナジーパートナー」 や 「東電パワーグリッド」 に分かれたわけです。

この両社は、言うまでもなく、仲間同士です。

まったく無関係の、別々の会社ではありません。

東京電力管内では、どの発電会社を選ぼうとも、配電会社は 「東電パワーグリッド」 を使わざるを得ません。

目に見えない形で、「東京電力」 に抑え込まれています。

「電力の自由化」 と言っても、本当の意味での自由化とは言えません。

(引用E-2)

※ 読みやすくするため、「原文にはない改行」 を加えています。

======================================

東電は自由化に合わせて分社化。

消費者は東電エナジーパートナーや東京ガスなどの小売り事業者と電気を使う契約を結ぶ。

小売り事業者は、別の会社が持つ送配電網を使って、消費者に電気を届ける。

この「別の会社」がPGだ。

そして託送供給等約款はPGと小売り事業者の間で交わす。

つまり、消費者は契約相手ですらないPGが决めた約款に、縛られることになる。

理不尽ともいえる状況なのに、正当化するからくりがこの約款にはある。

送配電網を使う前提として、「託送供給等約款に消費者が承諾していること」という規定がある。

小売り事業者が消費者を説得できなければ、PGの施設は使えないということになる。

======================================

(引用E-2、以上)

この 「引用E-2」 を見ると、「このような経緯があるので、『託送供給等約款』 に、消費者が縛られるのは仕方がない」 と、事実上、言明しているとしか思えません。

このような、「東京新聞の記事」 自体に、作為があると言えます。

本来ならば、「このような経緯」 自体に問題があると、指摘するべきです。

本当の電力自由化ではなく、「見せかけの電力自由化」 だと、言明するべきです。

それをしないのは、マスコミならではの、巧妙で、不当なやり方です。

東京新聞に限らず、日本のマスコミは 「日本政府の下請け会社」 です。

日本政府側に対抗しているような振りをして、その実、一番肝心なところでは、日本政府側にしっぽを振っているのです。

----------

「以下の本」 を見ると、電力業界と、日本政府が、完全に癒着 《ゆちゃく》、結託しているのは明らかと言えます。

◎ 若杉 冽 《れつ》 ・著 『東京ブラックアウト』 (講談社)

(2014年 (平成26年) 12月4日 第1刷発行)

これは、ノンフィクションではなく、小説です。

ただし、同書 「表紙の帯」 を見ると、95パーセントは、ノンフィクションと言われています。

(引用・同書の帯、一部)

※ 読みやすくするため、「原文にはない改行」 を加えています。

======================================

現役キャリア官僚のリアル告発ノベル

(中略)

「この小説は95%ノンフィクションだ!!

日本中枢で進行中の陰謀を見事に活写している。

(中略)

(元財務省・喜悦大学教授・高橋洋一)

======================================

(引用・同書の帯、一部、以上)

同書の 「著者略歴」 (一部抜粋) によれば、以下の通りです。

◎ 国家公務員Ⅰ種試験合格

◎ 現在、霞ヶ関の省庁に勤務

ただし、同書のストーリーでは、電力業界にとっては、「電力自由化は不利となる」 ので阻止しようと、いろいろ画策しています。

それは、単に小説ならではの、作り話かもしれません。

あるいは、逆に、現実の裏社会が、このストーリー通りなので、前述のように、本物ではない 「見せかけの電力自由化」 にしてしまったのかもしれません。

それによって、自分たちに不利にならないよう、画策したのかもしれません。

どちらなのか、本当のところは、素人なので分りません。

----------

蛇足ながら、同著者の 『原発ホワイトアウト』 も読んだはずなのですが、手元に見当たりません。

いつの間にか、間違って処分してしまったのかもしれません。

(まさか、そんなことはないはずですが、よく分りません)。

----------

「第1回目の記事」 で述べた通り、自宅アパートで、自室の電力量計の 「スマートメーター交換」 は防ぐことができました。

それから4カ月経ちますが、今のところ、交換要求は来ていません。

このアパートで、スマートメーターへの取替工事が終わっているのと、従来のアナログ式のままなのが、おおよそ半分半分です。

近所を歩いている時に、自然に目に入ったものを見ると、やはり、スマートメーターに変わっているのと、従来のアナログ式のままなのと、明らかに混在しています。

東京電力のやり方として、ひとつの地域ごとに、集中的に、すべて交換するのではなく、東京電力管内全域で、「広く薄く、少しずつ交換している」 のではないかという気がします。

(断言は出来ませんが)。

もしそうであれば、自宅アパートの、これ以上の交換工事は、今後、長期にわたって行わないのではないかと、思っています。

ただし、安心は出来ません。

「計量法の規定」 によるものだと思いますが、電力量計には 「使用期限」 があります。

例えば、30アンペアの場合、10年が期限なので、10年ごとに交換する必要があります。

これは、スマートメーターへの取替工事とは、まったく別次元です。

いずれ、自室のアナログ式電力量計も、この期限が来て、交換することになります。

その時、「旧式のアナログ式電力量計は、もう存在しないので、スマートメーターに交換する必要がある」 と言われる可能性があります。

可能性どころか、必ず、そう言ってくるだろうと思います。

そう言われたら、「何とか粘る」 しかありません。

「まだ少数でも、アナログ式が残っているはずだ。アナログ式にしてくれ」 と、何とか粘るわけです。

はたして、これが通るか、その時になってみなければ、分りません。

最終的には、この問題に直面する理由もあって、一連の当記事のタイトルとして 『 …… ただし、その後どうなるかは分りません』 と明示しました。

(他者サイト)

『日本電気計器検定所 JEMIC』

https://www.jemic.go.jp/kentei/dk_kentei.html

(引用・この他者サイト)

※ 読みやすくするため、「原文にはない改行」 を加えています。

======================================

「電気計器等の検定・検査」

「電気計器の検定」

型式承認された型式の計器1個1個について、電力量が正しく計量されるかを調べる器差検定など、数項目にわたる検定・検査を行います。

合格品には検定証印が付され、計器の内部に触れることのできないように封印され、有効期限まで使用されます。

期限を過ぎたものは電力会社により回収、修理、調整されて、JEMICにおいて再度検定を行い、約30年程度使われます。

======================================

(引用・この他者サイト、以上)

この 「他者サイト」 を見ると、例えば、ありふれた家庭用の電力量計 (30アンペア) の場合、「有効期間」 が10年となっています。

◎ 「計器の種類」 単独計器 / 普通電力量計。

◎ 「定格電流(A)」 30。

◎ 「検定証印等の有効期間」 10年。

----------

(引用E-3)

※ 読みやすくするため、「原文にはない改行」 を加えています。

======================================

[デスクメモ]

電車、宅配便、宿泊、保険…。

何をするにも約款がついて回る。

暇をもてあまし、何度か解読に挑戦した。

小さな文字でなじみのない言葉が並ぶ。

目が疲れ、途中から読み飛ばす。

結局、ほとんど頭に入らない。

そんな約款が二百ページ余り。

======================================

(引用E-3、以上)

この 「引用E-3」 を見ると、「約款の読み方に無理がある」 と言えます。

約款は、一般にいずれも、小さな文字で、びっしり書いてあります。

それを、そのまま読んだのでは、行き詰まるのは当然です。

「読めないように」 わざと、小さな文字にしてあるのは明らかです。

読みやすい大きさに 「拡大コピー」 するのが当然です。

しかも、コピーならば、必要に応じて、アンダーラインなどの書き込みが自由に出来ます。

なおさら、読みやすくなります。

小さな文字の約款を、そのまま読むのは、あまりにも無理があります。

内容を、本気で理解したいならば、ぜひとも 「拡大コピー」 が必要です。

ページ数が多ければ、手間も、お金もかかります。

大変ですが、仕方ありません。

疲れて投げ出したら、それまでの努力が、すべて無駄になってしまいます。

読む目的によっては、全ページを 「拡大コピー」 する必要はありません。

知りたい部分だけを、拡大コピーすれば良いわけです。

>暇をもてあまし、何度か解読に挑戦した。

この表現は、納得できません。

>暇をもてあまし

まるで、遊び半分に、どうでもいい気持ちで、読んでいるみたいです。

何か、裏があるのではないかと、疑わないではいられません。

-----------------------------------

今回が最終回です。

-----------------------------------

<< 第1回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2019/03/22/9050269

<< 第2回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2019/03/28/9052657

<< 第3回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2019/04/17/9060980

<< 第4回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2019/05/01/9067047

<< 第5回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2019/05/22/9075634

<< 第6回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2019/06/08/9082952

<< 第7回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2019/06/20/9089811

<< 第8回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2019/06/28/9092811

<< 第9回目に戻る

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2019/07/06/9111989

当記事(第10回目・最終回)の先頭に戻る >>

http://21utbmjdai.asablo.jp/blog/2019/07/19/9130815

最近のコメント